午後3時のカトウ塾 加藤亮太

感想大好き塾長・カトウが、書物、美術、音楽、演劇、映画にまつわる感想を書きます。

どうぞご覧ください。

〈プロフィール〉

加藤亮太 1984年東京都葛飾区生まれ。中学生のための学習塾「カトウ塾」塾長。

2007年 バンド「august」結成。2008年 映画製作「new clear august」「ガリバー」「自棄っ鉢にどでか頭をぶッつける」等。

初小説「ことぶきの日」(同人誌『新地下』創刊号)。日本映画学校入学。2011年 小説「催促の電話」「冷製玉手箱」。

某大手塾にて塾講師。2012年 小説「わが遁走」「ダイヤモンドダスト」。

塾設立を企図。2013年 小説「狂犬病予防接種」「表層」「観賞」。バンド「オガアガン」結成。2014年 小説「かかし」。

某メーカー勤務。2017年 小説「弟の車」。2018年 小説「オメデトウ」。

2019年 独立、開業。

(※ すべての映画・小説は新人賞を落選し、すべてのバンドは解散した。)

カトウ塾は、公立中学生のためのシンプル学習塾です。

都立高校受験対策に特化し、成績アップ・志望校のランクアップを目指します。

葛飾区東水元にて夫婦で運営しております。

20時間目「ブロッコリー・レボリューション」岡田利規 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

私はわが子を騙しているのではないか。

授かった生命を騙している。

息子と娘を騙している。

彼らは、順応している。

順応するわが子。

何に?

私と妻の、共有の価値観に?

あるいは、共有の倫理観?

あるいは、私のいる血縁関係、または、血縁者ではないが関係している関係が有する、共通認識?

「人間はこうあると好ましい」という理想像? 人間性? 社会性?

そうかもしれない。

どれも言い得ているようで、すべて核心を微妙に外している気もする。

あるいは、どれをも内包したもっと巨大なものか。

あるいは、それは皮膚様の薄く透明なヴェールで、生後いつからか、まつわりついているのか。

わからないが、わが子はその「何らか」に順応している。

そして、私は、それを操っている気がしてならない。

いつの間に……

気づいたときにはもう遅い。

私は、いつの間にやら、わが子を騙している。

まったく不意のうちに、しかしみっちりと、ヴェールを掛けたらしい。

もう遅い。その利便性に浴している。

私は、残忍なしわざを、わが子に仕掛けて止まない。

よこしまな手ざわりが、ひたと迫る日もある。

殊に、息子。

彼は、割にお喋りが達者で、「賢い」などと褒められることもある。

親としては、それは誇らしい気もする。

しかし、私は冷たく、思う。

「息子は私の騙しに、引っかかってくれているだけではないか」

「そうして、その悪質をさらに根付かせてきたのは、この私だ」

息子が順応したことを、私が褒めたのだ。ほほ笑んだふりして、ほくそ笑んだのだ。

えらいぞ、よくやった、といったような、いかにも善なる父親による、といった風情で、その順応は評価されるべきものだと刷り込み、持ち上げ続けた。

私が息子を騙した。

そして、まんまと引っかかっている。私には、そう見える。

かく言う私にも覚えがあるから、そう思い当たった。

「俺は何か、騙されてきたな」

気づき、激怒した10代だった。

「ほんとうのこと」の発見もあったから、気づけた。

私は激怒とともに、「ほんとうのこと」を知り得た。

それは本からだった。

ちまたには「ほんとうのこと」が書いてある本と、そうではない本があることも知った。

「こんなに『ほんとうのこと』は、誰も教えてくれなかった」そういったありがたく、焦がれるような思いで読んだ本があった。

じゃあ、いいじゃないか。

簡単なことなのだ。子供たちも、同然にいずれ気づくだろうよ。

その本読ませりゃあ、いい。

たしかに、親が「順応させてみたものの、じつはこの人生は、地獄なのだ」と、子供に絶望宣言をして、異物・混入物を忌避し、自室を這いずり回って泣きじゃくって引きこもる、そんな不安な様子こそ、この親の実情をよく表す姿だとして、隠しだてせず……

「待て。それを子供に四六時中見せつけるのはどうだろうか」

あ、この疑義風のセリフ。ほら。きいたことがある。

「子供の発育にとって有害なものを子供に見せてしまうのはよくない」

「教育」?「子育て」? そいつのおでましだ。

「子供にとって、不安のない安心できる環境をつくり、見せていくことが親のつとめです」

試練を課すことで、まんまと、不安創出。

私は教育本という名の、自己啓発じみた説明書をね、いままで何冊つかまされたことだろうか。10じゃきかない。

「いいですか。子育て、ではなく、子そだち、ですよ」

「嘘。知らなかった。ガーン」

産んだが最後。イレイザーヘッド。

親、という決して逃れられない立場に縛られ、不安に駆られた我々を、追い立てるように、出るわ出るわ。ちょっと叩けば、私たち親たちは、ぼろが出る。あーらずいぶんとモンテッソーリなことでございます。

そりゃあそうだ。初めて行うこと、で、しかも、誰からも正式なものとしての教育を受けていないままに、私たちは親となってしまう。子供らは、臍の尾断って、巧妙に喚いて、どんどん巨大化してしまう。

ちくしょう。ハウ・ツー子育てだ?

「私、合ってるよね? 子そだち、できてるよね? 正解は何ページに書いてあったっけ」

ゲーム攻略本と子育ての「攻略」を、同列に眺めてしまうことがお門違いである、というミス、うっかり穿き違えた私を、即座に

「私は、せっかちで、頭でっかちで、子供のことを、さずかりし生命を、地球よりも重い命を、軽々しく考え、自分のことばかり考えて止まない、馬鹿だ」

こう反省することができる、巧妙な無限自己啓発装置たる、私は、人の親。

今度はこっちに出た。

こうやって、やっぱり、私は、優等生。

「親は、ある日突然、親となるんだ。血縁・国家・自己実現欲求からもてはやされて。浮かれたところで、しかし、考えてみれば、子育ての教育を、受けていない。受けていないじゃないか。それなのに、自称教育家から責められなきゃいけないんですか。正しい親とは何ですか。教育家からプロの見地で、決定的な間違いを具体的に指摘されたい」

と。

怒ってみせて、学級委員根性が、まだ抜けない。ネズミどし生まれちゅうちゅう自己吸引じじい。

* * *

岡田利規の「ブロッコリー・レボリューション」を読んだ。三島賞受賞作。

大部分の文章が二人称を軸に描かれている。「君は……」、「君は……」と。

「君」が主人公と言えるかもしれないが、「君」のことを知っていて、「君」のことを語る人物は、別の人物=「私」である。

そうやって、この小説は、「私」の、「君」に関する妄想、というテイをなしている。

「私」が、「君」について、「君は今頃……」などと、始終、妄想するのである。

変な小説。

「私」についての言及はたまにしかない。

しかし「私」は、ひたすら、「君」について語り続ける。言語の限りを尽くす。

かっこなしの私、つまりこの自己吸引じじい・加藤は、読めば読むほどに、体内に暗いモクモクが入ってくるような感覚に苛まれた。読んでいて、こんなに空々しい気持ちになった小説は、初めてではないか、と思われた。「空々しい」、何度呟いたことだろう。饒舌に書かれたものを、読んでも読んでも、何も見えてこない。

でも、どんな小説だって、そもそも虚構であり、それこそ、作者の妄想の賜物だろう、だから、この小説が特別変わっているとは言い難いはず。

そう考えたくもなる。が、かなり異なる。

小説の読書というものは、ハウツー本みたいに、ただ読んで「へえー」と知識がつく、という単純なことではなく、かなり実際の体験に近いもののよう。

読者は、文字を読み取るだけなのに、案外、自由に、五感を使っているんじゃないかしら。

しかし、「ブロッコリー・レボリューション」、そうはいかなかった。

目が覚めると、見知らぬ手に顔面をとらえられている。しかも、たとえその手が幼子によるほどの微かな力であっても、押さえられると人間工学上、決して起き上がることはできない体勢にはめられて。

そんな絶望的な不自由さを吞み込まざるを得ない小説。私に痛みはないが、半ば呆れて、笑いがにじむような。

この暴力、他には知らない。もちろん、人称の操作による効果だ。

時折思い出したようにちらつく「一人称」は、俄然、生肉めいた鮮烈さを発揮する。

* * *

クラフト市に行った。わが子を連れて。

手作りクラフト市。客たちは、どこで聞きつけたのか、例によって、私の世帯に似た子連れがこぞって集まっていた。生活を愛でる者たちによる、人間性と社会性と平和の楽園。

ちょこまか駆けてはならない。そこには割れるものが陳列されてある。わが子は、よい子だ。

楽しい。楽しいだろう。子供には、ちょっとくらいは退屈か。こんなに文化的に楽しいことはないんだ。子供の遊ぶスペースも用意されてある。さて、どれを買おうか。ちょうど茶碗を欲していた。電子ジャーで炊いた飯を、食らうための専用器具が、大量に陳列されてあり、見ているだけで、目の保養。成金主義とは真逆、に見せかけることができる、地味で味わい深い、用の美に囲まれて寝食する、そんな少し上向きな新生活を希望する、善良な一庶民を、私に発見することができて、保養。

いい趣味。悩んでいるふりをして、ばかすか買うのも不義だから、見ているだけを決め込んだ者が、今にも食指を伸ばさんばかりゆえ、その欲まみれの指を隠すべく、後ろ手に組んで、ゆったり歩いてまわるのが、王道スタイル。

さて、キッチンカーで淹れたてのコーヒーでも購入して、一服がてら、子供のいられるスペースに行こう。あすこには、馬を模した遊具があり、乗って遊ぶことができる。乗って遊んでいる子たちに紛れている息子や娘のことも見てみたい。それをスマホで撮影し、親戚に拡散し、我々が質素だが文化的で健康的で幸福度の高い生活を謳歌していることを認めてもらうことをしたい。決してきらびやかとは言えないまでも、見る人が見ればわかる、某アウトドアメーカーのウィンドブレーカーを羽織って、無邪気に笑い合う子供らに、そこにわが子を見出せば、きっと死の恐怖でやさぐれた心を重くぶら下げた彼らにも、一抹の化粧水ばかりの潤いを与えることも叶うだろうから。

「さあ」

と、息子を顧みると、いるべき場所に、息子がいない。

子の不在に気づくと同時に、叫び声が、私の耳をつんざいた。

ぎゃあああああああああああああああああ…

それは悲鳴か、嗚咽か、はたまた、怒号か。

クラフト市にあってはならないものであることは確かだ。

ぎゃあああああああああああああああああ…

割れんばかりの叫び声の主は、息子だった。

いや、娘のものでもあった。

また、知らない子のものでもあった。

泥の上を行く子供たちは、緩やかに集団となり、叫び合った。

叫び声をあげ、泥に足を取られつつ、スローモーションで追いかけ合った。

どちらが「追いかけっこしよう」という意思表示をしたようには見えないのに。

そして、まるでくすぐり合っているかのように、狂騒的な笑い声をあげ、また叫んだ。

ぎゃあああああああああああああああああ…

叫び声が、折り重なっていく。

彼らは、私の支配を超えて、世界の外へ飛び立つかのようだった。

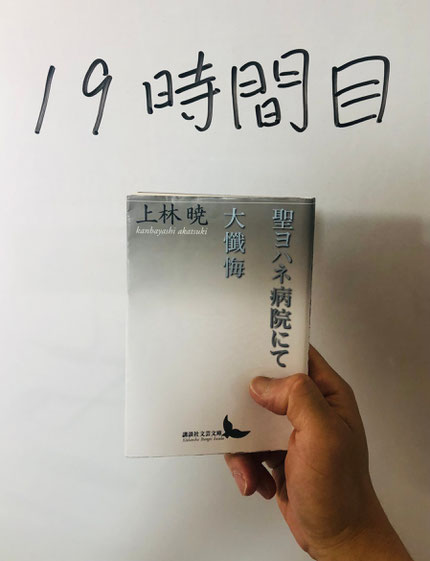

19時間目 「姫鏡台」上林暁 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

塾を閉め、自宅アパートに帰宅するのは、11時頃。

こんな時間では、3歳息子は寝ている。0歳娘も寝ているだろう。

だから、音を立てないよう、扉を開け、そうっと闖入する。

イヤホンで音楽を聴きながら歩いて来ることが多い。たとえば、ドアーズ。

いや、ドアーズほど他の音楽と混ざらない音楽はないのではないでしょうか。

シャッフルして、ランダム選曲で聴いていることが、まま、ある。

最前まで、まあロックやテクノなんかを聴いて、没入感とドライブ感とで恍惚となっていたりしたところ、ふいに、「ライトマイファイア」、なんて、かかったりする。興醒めである。「邪魔をしないで」と、飛ばしてしまうことが、よくある。

かたや、ランダム選曲なんていう軽率な聴き方はやめて、アルバムの始めから聴いてみると、「もう死ぬまでドアーズ以外の音楽を聴く必要はない」とまで思わせてくれる。

他を排するほどに激しい個性。それがドアーズ。

そんな激渋のドアーズで、幸運にも手に入れた高揚感たるや、それは、稀有な黄金だ。

ところで、玄関で我が鼻先に突きつけられるのは、そんな音楽の高揚感を吹き飛ばす、情け容赦ない、現実味である。

そうだった。そのことを忘れて、帰路のつかの間、うっとりしていた。音楽の魔力にうかされていた。恍惚の余韻などたちまちかき消されてしまうというのに。

どうにかこうにか、死線ぎりぎりの賃料払って得ているんだ、ここぞ暮らしの関門。玄関は、現実味第一関門。略して、現関なんだ。うまいこと言った。却下。伝わりづらいから、やっぱり、玄関。開け放たれたのは、玄関のドアーであってドアーズではなかった。

家庭という血縁共同生活体の、逃れようもない現実味が、ついうっかりうっとりうかれた男に、お構いなしに、襲い来る。

よく遊んだらしい、息子の蒸れた靴のにおい。娘のオムツ近辺のにおい。われわれ大人たちの汗や体臭。それらを洗い流そうとした、石鹸、シャンプー、洗剤、入浴剤のにおいも混在。また、これは、キッチンか、冷蔵庫か、あるいはゴミ箱からか、ぷうんと漂うのは、大根の青臭、魚の生臭。

じつに現実味溢れる雑多なにおいが、うっかりうっとりうかれた私を、たちまち引き戻す。一職業人、あるいは、一芸術家気取りだったかもしれない私を、一家庭人に、引き戻す。一世帯の一主に、引き戻す。

耳に詰めたイヤホンは、ただの耳栓と堕した。音楽などは、泣く子も黙る現実味を前に、ただただ無力。

最近、騒音問題でピリついた隣人との関係鎮静化を図るべく(なんて現実味のある理由なんだ……)、テレビの位置を茶の間から、奥の居間の壁際へ移転、さらにテーブルやちゃぶ台もいっしょに移転した、ということもあり、本来の茶の間には、荷物が少ない。

誰もいないかしら、とおぼろに思いつつ、つつつとニセ茶の間を抜け、居間に入っていくと、果たしてそこには寝ているはずの妻が座っていた。ぎょ。

「おかえり」

「た、だいま」

以上、ここまでが私の帰宅ルーティンである。

思いがけず妻がいて、びっくりする、までも含めて、習慣づけられたものである。動画で公開してもいい。

妻が座っている腕には、最近は、半分の確率で娘がいる。まだ未熟だから、10時頃、一旦起きてしまうのである。

娘は、私をみとめると、深夜のハイテンションで「アンティグア、バーブーダ」などと私にはわからない言葉を喚いてくる。ここで完膚なきまでに、現実味は深まる、というわけ。

引き戻される、という胸倉掴むような大仰な動きせずとも、私がとりつかれていた非現実的浮遊感は、脱ぎ捨てた上着とともに、ハンガーに引っかけられ、吊り下げられて、一旦、仕留められてあるのだから、こうとなっては、私は、完全にこの家の父親。ちーん。出来上がり。

飯をむさぼりながら、妻とはその日あった出来事を報告し合い、風呂入って、出て、水飲んで、軟膏塗って、寝る。

・・・

しかし、時にはこのルーティンが崩れることも、ある。

仕事が終わるのが普段より遅くなると、

「遅くなる。もう完全に寝てしまってけっこう。けっこう毛だらけ猫灰だらけお尻の周りは糞だらけ。」

などと妻にラインで連絡して、11時半などに帰着する。

案の定、現実味第一関門を通って後、居間に妻の姿はない。

イヤホンで狂気じみたジムモリスンが淡々と「カモンベイビー」と連呼し続けるのを聴くともなしに流しっぱなし、耳から引き抜くタイミングを失ったまま、上着をかけて、手洗って、冷蔵庫から夕食を出してレン・チンして、椅子に腰かける。

テレビをつけたから、ようやくと気付いてイヤホン抜いたにしても、私は音楽の余韻をひきずったまま、中途半端な浮遊感のなか。

食事を済ませ、テレビの前で、ドカ食いした後の満腹感が落ち着くのを、ぼうっと待つ。

時折、ちらりと、寝室を見やるが、妻が起きてくる気配はない。今日も話すネタがあったような、なかったような。

ま、やはり、完全に寝たらしい。

・・・

風呂から上がる。

妻と話したいことがあった気がするし、聞きたいこともあった気がする。

だからこそ明日話すためにも、さっさと寝るか、となればいい……。

とは、ならない。

ここで、魔が差す。

ついつい、スマホ、に手が伸びる。

ついつい、お気に入りのユーチューブチャンネルの更新をチェックしてしまう。

よし、ほんの一個だけ。

あ、この人も更新してた。

あの、じゃあ、ほんとに、あと1個だけですからね。

おやおや、右のバーのところにおすすめの動画が出てくるのだが、意義深そうなのだが、これ次に見てもいいですか。

いや、駄目です。こら、駄目だって言うのに。

え、すみません、なんかもう再生してます。指を置いただけで勝手に動くんですけど。

・・・

もう止まらない。ドライブ感が駆った。

自分でもわかっている。わかっちゃいるけど、やめられない。

これまで吾輩は、若干のユーチューバー、ユーチューブチャンネルに耽溺してきた。

たとえば、懐かしい「マネーの虎」の、ユーチューブ版があった。あれには、耽り過ぎて、まったく自制効かず、深夜0時頃見始めて、外で小鳥の声がするのでふと時計に目をやると5時、という凶暴なまでの中毒性におかされたものだった。

怖くなってチャンネル解除して、関連動画で出てきたら、「興味がない」というボタンを押して、出るな好きだ出るな好きだ……と、意識的に追いやる日々である。

この耽りっぷり、たいして目新しいことはないのでしょう。私は、世間一般よりかは、後追いでようやく耽るに至った、という感じがあります。

ご覧の方からしたら「嬉しそうに騒いじゃって」とひんしゅくを買うことでしょう。

が、今日は嬉しそうに騒ぎたいので、吾輩は、あえて遍歴を述べてみる。

じつはけっこう前から細々と観ていたのは、デイリーポータルZの「プープーテレビ」。もとはと言えば、水元公園に珍獣が出る、というブログになんとなく辿り着いてから知り得たのだったが、デイリーポータルZとは、一体誰なのか、正体謎のまま、ヨーロッパ企画の「暗い旅」や、たまに更新される「森日記」をたのしみに観る日々が続いた。

そして、併せてチェックしていたのは、「JUST FOR LAUGHS GAGS」。飛行機内でも流れている、カナダのドッキリ番組である。子供が仕掛け人のモノ、とくに、小便引っかけるやつが一番のお気に入り。

しかしこれらはデータ量無制限のインターネットサービスが普及する前の話。チャンネルは、今尚放送は続いているが、これらをコツコツと観ていた私にとっては、ミュージシャンのPVやライブ映像を見て「わあ凄い。こんなのが載ってるの」と喜んでいた頃、に当たる。

パケット通信の料金を気にして、発作的に生きてきた私であっても、なんとか抑えられていたし、たぶん、ユーチューブ側、ユーチューバー側だって、こちらへそこまで激しく訴求していこなかった気もする。(ユーチューブはどことなくおしゃれで、どちらかというと、マニアックなニコニコ動画の方が活況だった、気がする)

太田上田や、石橋貴ちゃんねるず、神田伯山などといった、テレビの芸能人、あるいはテレビ局発信のものから、私の度の外れた耽溺は始まった。データ量実質無制限のWi-Fi接続という、途方もないほどの便利さが、耽溺の度をさらに加速させた。

私のユーチューブ流行は、テレビ芸能関係に、とどまらなかった。

日本の音楽家の動画に、初見の外国人が反応する様を撮った動画をしらみつぶしに観ていたら、パトリック・モーディという、オランダのミュージシャンによる愛と平和と積極性に満ち溢れた邦楽リアクションチャンネルに耽り、みのミュージックの音楽談義に耽り、「もしも科学」のバイエンスに耽り、服部文祥のサバイバル動画にも耽り、へライザーの芸能ゴシップネタに耽り、岡田斗司夫に耽り、ひろゆきに耽り。また芸能界。ナイツ塙、寺門ジモン、スピードワゴン小沢、永野。……とりわけ、絶好調なのは、テレ東大学。その中でも、ひろゆきと成田悠輔とパンダのトリオの妙は、筆舌に尽くしがたい。で、成田教授があちこちの動画にゲスト出演しているのも、見つくそう、とは思わないのに、指が勝手に動いてしまう、瀕死の溺れ具合。

そして最近、恐ろしいなあ、と思うのは、あの、ショート、とかいう、とても短い動画コーナー。あれは、やばい。

トップ画面に突如として現れたあのショート動画コーナーは、一度動かしてしまったら最後、ずーっと観てしまう。

特段興味があるわけではないのに、犬が猫をぺろぺろする動画や、成金によるビジネスマナーの指導動画や、弁護士による法律の解説動画や、英語の発音の解説動画や、高級車に乗っている人の職業を尋ねる動画や、ボトルを2バウンドさせてゴミ箱に入れる動画や、ひろゆきの切り抜き動画や、電車の中で発狂する人の動画や、……

と、延々、無限に続く。ぺっ、ぺっ、と次に飛ばすこともできるが、次に飛ばしている時点で、もう自動的に次を求めているのだから、際限がない。はしたないことである。

帰宅後のルーティン、妻との会話ができなかった。ほんのささいな瑕疵のせいで、それが取っ掛かりとなり、寝る間も惜しんで、耽ってしまう。

情報は、アイフォンの画面から、耳目を通って脳髄に至る。天敵から逃れるいわしの大群が一斉に突入するかの如く、轟々と音を立てて、無秩序なほどに膨大な数量の情報を、受け容れ続けて、止まない。

途中、トイレに立って、鏡で顔を見ると、ビー玉のように腫れあがった目玉2つ。文字通りの血まなこは、血管が浮き出て、充血して、欲しがり、足りるを知らない、沼に溺れた鬼がこちらを見ていた。

ルーティンどおりの妻との会話は、せいぜい30分に過ぎない。娘の状態によっては、即、寝室へ行かねばならず、たった10分で強制終了することさえある。

しかし、それさえ踏まえることができれば、これほどのユーチューブ視聴に没入する例は、ほぼ無い。

たった、それっぽっちのこと。

たったそれっぽっちでも逃すと、もりもりと血道を上げ、現実味を忘れ、歯止めが効かない、情報欲求。これが、私の、21世紀型情欲。

裏を返せば、ユーチューブなどの動画で得られる情報なんて、直接会話で得る情報量には、到底及ばない、と言えようか。

命からがら耽溺の沼地から逃れ来て、ここで透かし見る本質は、対面の対人コミュニケーションで得る、情報量の多さ、速さ、か。

ときには吐き気を催しかねないほどの臭みや、ほんの些細な仕草が端を発し、仲たがいや衝突に発展するかもしれない対面の会話、といった、そうした不衛生で面倒な、ごちゃごちゃした現実味の中でこそ、私は眠れる。そして、快活に目覚めることができる。

ユーチューブの反対側に、読書というもの、あり。

さらに、私小説作家、上林暁の「姫鏡台」がある。

あらすじ……妹を題材にした、締め切り間際の原稿を、当の本人=妹に見られてしまい、「発表するのは止してほしい」となじられる。迫る締め切りと経済的困窮に、狼狽えた小説家と担当編集者とが、どうにかこうにか、妹を説得、承諾を得る。そんな妹に、感謝の意を表し、姫鏡台を買ってやる、というのがあらすじ。

これは、ユーチューブの真逆である。対局である。

情報の入り方、という理屈っぽい意味でも対局。「能動的」に「受動する」行為は、読書をおいて、ない。ないのだ! ……とかを、たまに、四角い頭、思う。

それはそうだろうけど、そうではなく、上林暁のことに限りたい。

上林暁の小説には、ほかに「白い屋形船」という作品がある。まさしく、この作品には、恍惚感・非現実的浮遊感。あまりの浮遊で、どこを読んでいるのか分からず気絶しそうになる、といった存在自体が幽霊みたいな小説だ。

が、「白い屋形船」の幽霊や、ユーチューブや音楽の高揚と、まったく別のところには、「姫鏡台」がある。同じ小説家の、私はこっちを推したい。

庶民的日常の中に、ふと現れる非日常。

切実な、瀬戸際のヒリヒリしたところで、かといって、危機的状況を、その事件性を強調するでもなく、猥雑さを強調するでもなく、感情のもつれ、せめぎ合いをスリリングに強調するでもなく、そのとき人はどう思うか、どう行動するのかが、ひた、ひた、と書かれてある。浮遊感、ドライブ感など皆無。

それは、私にとっては、まるで妻との会話のように、質素な、しかし、永遠に続くことを望みたくなるような、現実味である。

18時間目 「プールサイド小景」庄野潤三 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

原因、あるいは、理由。そして、結果、という言葉がある。

結果となる事象の前に、原因となる事象があり、それらが密接に関係すると、因果関係という。原因があるから、然るべき結果がある……

逆にすると、どんな結果にも、背後には原因がある、……そういうこと?

ややこしい。もう流そう。考えるのは、止す。

ところで、箸の持ち方が変な大人がいる。

小学生時分の私は、見てしまった。テレビでは芸能人の結婚式の生放送をやっていて、会食する場面があった。そこでの桑野信義氏、通称、桑マンの、あれには驚いた。見てはいけないものを見た。それほどの衝撃を覚えたものだった。いい歳こいた大人が、あんなのでは、どうだろうか。子供の頃、直さなかったのだろう。ならば、仕方ないのかもしれないが。

そして、私です。

私は、物をこぼさないことで有名だ。もしご存じなかったのなら、これを機に覚えてくだされば、よい。

しかし私は、こうした助言も、よくされる。

「今にもこぼしそうなその皿の置き方は、如何なものか」と。

例えば、テーブルの縁ぎりぎりにスープ皿を置いたり、コーヒーカップをソーサーに30度傾斜をつけて置いたりする。

もちろん、わざとやっているのではなく、無意識のうちにそうする。子供の頃からそう。そりゃあ、こういう変な技、というのは、大人になってから好んでやり始めることではない。そして悪いことに、私と来たら、こぼさないのだ。一向に失敗体験には及ばない。だから、反省しようがない。だから、直そうともしない。縁に置いたことを激しく難詰される、という経験もないので、恐怖による矯正もない。そのまま、このように、いい大人になってしまった。

どうやら私のその仕草は、桑マン同様、傍から見て、心地よいものではないらしい。

いい歳こいた大人が行う、酷い行為は、他にもいろいろある。ここに記したくないほどむごいことは、世には日常的に起きている。心地の悪いものである。

陰惨な事件。冷血な事件。凶悪な事件。

なんでそんなことをしたのか?

そんな問いを抱えて、報道に触れる。

記事では、事件に至った経緯、当事者の、ひととなり、などが報じられる。

が、到底合点のいくような答えを得られたことはない。情報量が不足している可能性はあるが、きっと、ありったけの情報を得たとしても、事件を納得するには至り得ない、そんな気がする。

とにかく、決定的な原因・理由にたどり着かないまま、私たちは、次のニュースを聞いていく。それぞれの事件には、どれにも解析され暴き出された原因があったとしても、それをいくら並べたところで、納得の不可能性が、私たちの理解の侵入を拒む。拒まれ続けて、大丈夫でいる。

今朝、凶行があった。おそろしいことだ。

「どうせ不幸だったんだろう」

犯人は、こんな生い立ちだった。

「やっぱりな。そうだと思った。やりがちだな。まあいいよ。はい、次」

次のニュースです。動物園のパンダが……

……

私は、どぎつい事件の続発には、馴れ、事件原因の納得不可能性には、倦み、このような具合で、片付けて過ごしている。

ややこしい。もう流そう。考えるのは、止す。

……

「プールサイド小景」。

物語の設定として、まず、とある事件がある。「事件」といっても、殺人や虐待のような、娯楽作品にありがちな強烈な設定はない。カラフルな激情もない。

会社の金を横領した夫の失職、である。ふわっとした、しかし穏やかではない話だ。

育ち盛りの男2子を抱えた家庭は、もはや、崩壊秒読みの段階にある。

夫は40歳、再就職先を探して社会的に復帰するのはかなりの難事と思われる。(昭和29年発表の作品)

そんな崩れのさなか、理性的で、しかもおしゃれな妻は、夫が手を染めた犯行を探る。この妻が、おしゃれなのが本当に重要だ。もし映像化の話があって、私が監督をやっていいのなら、妻は、西田尚美か坂井真紀がいいと思います。菅野美穂もいいと思う。そういった、小洒落ていて、信用に足る、といった印象の女性。堕落の似合わない、感情のよく抑制され、凛とした好人物。

それが、妻。

その妻が、家事の合間を使って、「なぜ?」を掴もうとする。善良だったはずの夫は、一体どうして間違いを犯したのか。合点のいく理由を得て、納得しようと、探索する。

好人物の妻の目は、信頼感の高いものだ。難詰することはしない。日向ぼっこのベンチで、夫が気楽に話されるような配慮をして、優しい尋問は始まる。読者の私は、その信頼に足る目を借りて、一緒に探索していくこととなる。

そして、導き出された原因とは……?

ぜひともそこは読んでいただきたいが、それを受け、妻はこう感懐する。

「いったい自分たち夫婦は、十五年も一緒の家に暮らしていて、その間に何を話し合っていたのだろうか?」

この問いは、逆説的に「話し合うべきことを全く話し合ってこなかった」と言っているようだが、ではさて、夫婦は、何を話すべきなのか。本当に話し合わなければならないこととは、何なのか。私たちはいつも何を話しているのか。

ややこしい。もう流そう。考えるのは、止す。

夫婦であり、父であり、塾経営者であり、などといった肩書を増やしている陰で、この呟きを繰り返してきてしまったのではないか。残酷なニュースを読み散らかすように、夫婦の会話も、孤独なもの思いも、それらはかけがえのなく、生きるためには必要なのに。情報の洪水という名の自殺的な思考停止に、自ら吞まれに行ってしまっているのではないか。

「プールサイド小景」に戻る。

物語はこれでは終わらない。

最後に、夫は、とある仕草をする。

一見、大したことではない。それはまるで、灰色の日常をささやかに彩る、得がたい小景のようでもあり、理想的な境地のようでもある。同時に、世にも奇妙なものを見せているような、不気味さも漂っている。

結果の背後には、原因・理由がびっしり詰まっている?

とある行為の原因を探れば、あれも、これもと、無数に思い当たる。

まるで磁石に集まる砂鉄のように、原因たちは集まって来る。しかし、そのどれもが、砂鉄のように、手の指の隙間から流れ落ちていって、手ごたえがない。

そもそも、原因や理由、これらの言葉は、人の行為を説明するために、適切なのだろうか。

なんで? どうしてそうなった? この思考は、後ろ向きのベクトルに終始する。

幼稚園の頃からだ。

「なんで噛みついたりしたの」「だって、おもちゃ欲しかったから」「それなら、そう言えばいいでしょう」「うん。でも、言っても聞かなかったから」

……これはただの思考訓練だ。社会性を持つため、つまり、共同社会の一員として無難に生きていくための、教育、訓練に過ぎない。「理由」や「原因」という教育的な言葉をもって、人間を説明しきる、そんなわけがない。

結果に向かう、前向きのベクトルのためには、では、何という言葉が正しいのだろうか。

「やっぱり『原因、理由』でいいんじゃないの」とも思う。

だが、「原因は」「理由は」と言葉に出した時点で、もう思考のベクトルは後ろ向きに固定化している。

いわれ。根拠。仔細。経緯。顛末。沿革。事情。……似たり寄ったりの言葉を、並べてみても、どれもちがう。ぜんぶ背後ばかりを探索する態度が含まれているように読める。

「なんでそんな持ち方をするの」と「原因・理由」を問うて、桑マンから回答を得ても、私たちの的を射る答えは得られまい。

ぜひ、過去からの前向きのベクトルを。

「何が彼をそうさせるのか」

この方向で見ていくしか、腑に落ちないはずだ。

やはり、これは物語にしかできない思考方法らしい。私が探していた前向きの言葉、それは「物語」でしょうか。

「プールサイド小景」という、物語。この物語は、途方もないくらいに悲しい。私は、ふと、悲しむために生まれたと、思う。そして、この作品に出会って、その感を強くした。悲しみにまみれたベクトルは、あらゆる流れに逆らって、前を向く。

17時間目 人為の塔「五重塔」幸田露伴 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

今まで体験したすべての幸福感を凌駕するほどの幸せを得られる瞬間など、この先、得ることは無い、と気づいた。よくよく考えてみたが、無い。期待は止すべきだ。

あ、私は老いてきた。ろれつが回らない。車の運転が危なかしい。頭が動かない。塾の授業はできても、家のスプーンがさて、どこにしまってあったか……。何度聞いても、忘れる。忘れが、止まらない。何も覚えられない。「これ、例の奴だね」と笑いかけてくる妻に、悪い。「え、どの例……」

コーヒーを飲む。

午前の日課として久しい。豆を購入して、家で淹れている。ちょっと待った。なんだこの漢字は。淹れる、入れる、どう違うのか。

ま、いい。

とにかく、家で、コーヒーをいれて、飲む。豆も、道具も、揃えてある。はじめ、妻が凝り出して、それが私にも伝染した。

抜けたように晴れた冬の午前。

テレビの騒音を消し、南向きのカウンターキッチンで、やかんに火をかけ、ガリガリと豆を挽き始める。ミルを用いて、豆を粉砕する。一度でも体験した方にはお分かりいただけるか、この粉砕、一見地味だが、いや、なかなかの仕事である。

なかなか、たるゆえん。左手でミルの本体を引っ掴みながら、右手でハンドルをも引っ掴んで、回していくうちに、左手の本体を中心と考えて回すべきか、はたまた右手のハンドルを中心と見なすべきか、わからなくなる気がしたら最後、力の入れ方がほんとうにわからなくなり、左?右?その狭間を往来しながら巻き巻きすることとなる。このゲシュタルト崩壊めいた葛藤のせいで、私がついつい睨むため、みぞおち辺りで持っていたミルが、目の位置にまでせり上がってきてしまう。すると今度は、こんなことでいちいち葛藤なんかする自分が嫌だ、という思考が浮かぶ。マジカルバナナ。バナナといったら、自己嫌悪。自己嫌悪といったら、現実逃避。現実逃避といったら、忘我。忘我といったら、無我の境地。

無我の境地! ……と、私は、半ばはむきになって、半ばはその境地を目指し、ゆえに、決して休むことなく、ガリガリ、やる。のだが、ハンドルがやけに重いときがあったりして、粉砕の終わりがぜんぜん見えず、もしかして腕の筋肉が皮膚を突き破って出てくるんじゃないの、という子供じみた思いつきが、あり得なくもない想定のように思えてくる。怖いなあ。嫌だなあ。

無我の境地といったら、……ごく平凡な生活にこそ。

怯えてばかりではいられないので、私は、居間の机を見て、気をそらすことにする。朝食後、硬く絞った布巾でもって清浄し、消毒液まで噴射して、いま、世界一清潔な机。そんな机上には、茶色い光のデスクライトが、設置済みのカップ、そして、朝刊を照らす。さらに視点を窓外へと転じると、干し終えたばかりの洗濯物が見える。洗濯物が、幾分弱まってきたものの、この季節とはいえまだ火炎を思わせる力を残した陽光を受け、ピンと張っている。この仕事が終わったら、指で乾き具合を確かめてみることとしよう。

私は、私が配置したすべてが、私を待ち受けていることを、知る。

コーヒー豆はお湯がぶっかけられるのを待ち、カップは注がれるのを待ち、椅子は座られるのを待ち、新聞は読まれるのを待ち、スピーカーは電源入れられるのを待ち、空気は加湿されるのを待ち、机は汚されるのを待つ。

うれしいじゃあねえか。

私が動くことで、次から次へと仕掛けは作動し、ストン、ストン、と狙い通りに球が入っていく。人為が、完成していく。

幸田露伴が著した、「五重塔」。人為の極致。至高の作りごと。

老いた老いた、と抜かしてヒヨっている脳髄には、虚構の鉄槌を喰らわす必要がある。「五重塔」を読もう。カフェイン摂取のごとく、覚醒させるのだ。カビくさい幸福感など、たのしく粉砕していこう。

16時間目 無限誕生「貝に続く場所にて」石沢麻依 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

子供が寝ている隙を狙って、妻と映画を観た。

「これは傑作だ」と、ふたりして涙ぐんで、

立ち上がって、トイレへ行ったり、コーヒーをいれたり。

それぞれ思い思いの形で、余韻に浸ったりして。

そうして、再集合したりして。

しみじみとした風情で、感想などをすり合わせる。

……果たして、これがどうもすり合わない。妻の話でようやく事の真相を知る。

つまり、私がまったく間違って観ていたらしい、ということが、あったりする。

作中何が起きたのか理解しないまま、観終えてしまった。

しかもまたおそるべきことには、私は、いたく感動しているのだ。

たとえば、現在と過去とを頻繁に往来する設定として描かれていたところ、

私はずっと、現在ばっかりを観ているつもりでいた。

たしかに実際、チンプンカンプンだった。だのに、「こ、こりは、けっさくだべえ」と抜かし、

しかも、心底感動して涙を流し、清々しそうにしている。

妻には、「まったく、世話がないね」とあきれられる。

私は感動したあとだから、心がきらきらしているので、終わり良ければすべて良し、

などと言って、屁をこいて、救われている。

観ている最中、私はどう感じていたのか。天然ちゃんの脳内。

興奮が渦巻き、天国への螺旋階段を勝手に駆け上がってしまっていた。

「なんだかよくわからないけど、スゲー!」といった感想しか出ないような、

馬鹿になり、虜となり、舞い上がっていた。

そんな我が家にも、つい先日、2人目の子供が産まれました。

どんな話の流れじゃい。

赤ん坊を見ていて、飽きることがない。

ぐにゃぐにゃと顔を歪ませたり、腕を伸ばしたり曲げたり、変化に富む。

刻一刻と、細胞分裂とその成長が凄まじいスピードで発揮される様を、私は見ているのだろうか。

赤ん坊は、モノではない。ヒトだ。当たり前だ。

モノかどうか、という定義は、有限か無限か、ということかしら。

この定義づけは今、考えた。

いや、人間に無限など、あり得ない。命あるものは、必ず死ぬ。

だが、生まれたばかりの我が子を目の前に、そんなことを意識する親はいるだろうか。

出生届を出しに行き、役所の人から、保険証を受け取るときのこと。

「裏面にはですね……えーと……」

その男の人は、口ごもった。

彼の後ろの人たちも、にわかに腰を浮かし、こちらを注視する気配がした。

そういえば、保険証の裏面には臓器提供の意志表示ができる欄があった。

「お生まれになったばかりで、こんな話もおかしいのですが、まあ、念のためです。

意思表示をすることができますよ、というものでして」

「あ、まあ、はい」

私は少しムッとして聞いていたかもしれない。

だとしたら、申し訳ない。気苦労の多い仕事であろう。

しかし、改めて、「わが子」というのは、親からしたら、無限だからな、と思う。

モノではない。

だからか、「傑作だ!」と思うのとは違う。

感動はした。たしかに、赤ん坊が産まれたとき、感動した。

それは、妻の頑張りに、そして、赤ん坊の頑張りに感動したのだ。

無限の可能性を秘める生命。

生命を前に、私は「感動した!傑作だ!」と言うほど、客観視できない。

なぜなら、私も生命の側にいる。私もまた、生命に(が?で?)動いている。

生命ってすごいなーと、無理やり思おうと思えば、「たしかに神秘だよね」と思うこともできるが、

思わないのに、生命やれている。生命やってる? やってるやってるー。

芥川賞作品「貝に続く場所にて」を読んだ。

「なんだかわからないけど、スゲー!」という、相変わらず馬鹿みたいな、私の読後感であった。

ネタバレというほどのものではないだろう、

あらすじを言ってしまうと、2011年3月11日の津波に流され死者となったはずの人物が、主人公を訪問する。

しかも、その場所はドイツのゲッティンゲン。

しかも、主人公とその人物の関係性は、あまり深い、というほどでもない。

しかも、主人公は、震災当時、宮城で大地震の被害に遭ったのだが、

死者のように、津波の被害を受けたわけでもない。

しかも、描写する際、辞書に載っている言葉を再構築したような言い回しで表されるから、

主人公が宇宙人のようにも見える。

よって、この物語には、一見、必然性がない。

なのに、そこに必然性を見出したくて、探して読もうとするのが、私だ。

それは読者の宿命だ。暗中で腕を動かし何かつかもうとする動きだ。

物語性を自ら否定する作品群を前に、何度も何度も繰り返してきた、もはや陳腐となった、あの動きさ。

その動きは、あの時をどういう形であれ経験して、死なず、今生きている関係者全員、

つまり、だいたいの日本人全員に言える一面で、主人公はその象徴なのかもしれない。

いや、読者となっている私こそが象徴化されているのかもしれない。

あの震災から今につながる、何らかの思いの跡みたいなものをなぞろうとしているのかもしれない。

この作品は、まるで無限であろうとしている。チャンチャン♪ という幕引きがない。

作中、「2001年宇宙の旅」を勝手に連想したものだが、キューブリック作品特有の、

あの残酷なまでの、チャンチャン♪と切り捨てられちゃう、

あの素晴らしいエンドロールに類するものは、ない。

ゆえに、有限好きの私の口からは「傑作だ!」とは、言いがたい。

が、そんな私の好みというちっぽけなくくりなんかどうでもいい、

破壊し、無限のスケールで広がっていくのだろう。

無限の、わが子とともに。

15時間目 天気予報アプリ 「こおろぎ」尾崎一雄 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

悪い予感が的中する、という言いまわしをするが、

悪い予感にとらわれている間は、

「私は憂鬱で不幸」という時だったかもしれない。が、

その予感が的中した瞬間、ある種の興奮を覚えたかもしれない。

その興奮は、私に幸福をも、もたらしたかもしれない。

私はまだ祖父の死から逃れられていない。

それどころか、日に日に、祖父の死の色は濃くなるばかりである。

ポタミアポタミアしている。(メソメソの誤り)

これは極めて平凡なことかもしれないので、私は極めてつまらない話をしているようだが……

祖父の死、その3年ほど前から、私は「そろそろだろう」と思っていた。

身内の死に不馴れなくせに、私は祖父の死を予感した気になり、会うたび毎に、

「思ったより、その時は早くおとずれそうだ」だとか、

「今日の元気な様子では、まだ大丈夫だな」だとか、そんなことをやっていた。

いよいよ悪趣味だが、如何せん、それが私の日常的な思考なのだ。

その思考は、私の持っている予感を、現実とすり合わせし、修正する作業だった。

私のその予感は、予想と表現してもいい。

「祖父は、×年×月頃、死ぬだろう」

予想の確度をあげていく、そうした予想屋的作業を私は怠らなかった。

スマホのない時代は、夜、テレビの天気予報を気にしたものだった。

ところが、スマホを持ってからは、いつでも天気予報を知ることができるようになった。

テレビの予報のコーナーは、視聴者にとって、おせっかいを受け流す時間でしかない、ということが多くなった。

そこで、私は気づいてしまった。

私が使っている天気予報アプリはヤフーのものだが、その「予報」たるや、刻一刻と変わるのだ。

夜の時点では、「明日は晴れ」、とあったくせに、翌朝、「今日は曇り時々晴れ」と出て、

空を見れば確かに曇っている。

「なんだ……」と私はがっかりするのだが、いや、それくらいの変更はテレビ時代でもあったこと。が、

問題はここからである。

遠くの空に暗雲が近づくのを見て、天気予報を見ると「これから大雨」と出る。

私は、

「こんなのは『予報』ではない。

空を見れば誰にでもわかる。謝らなくてもいいが、

せめて訂正前はこうだったのだが、と併せて伝えてもらわば気が済まない」

と、文句を言って、雨に打たれている。

でも、じつは、もともと天気予報というのは刻一刻と変わるものなのかもしれない。

テレビ時代は、時たま、その瞬間に遭遇していただけなのに、

その都度、勝手に「天気予報とは固定的なものだ」と勘違いしていたが、

スマホ時代となっては、こちらの好きな時間に知り得るようになり、

「これ」と決まることがない流動性に気づいた、ということ、と解したほうが物分かりが良いようだ。

ともあれ、「予報」と言われ続けるから私は鼻持ちならない。

私は天気予報に、ギャンブル性を見ていたようだ。

イチかバチかで、えいやっと洗濯物を干す、あの覚悟は、天気予報士を見込んだ末の勝負だった。

予報士方に憤怒を招く表現であることを承知の上で言ってしまうと、

いち生活者の身にしてみれば、彼らを「予想屋」に見立てることもできる。

賭け事で当たりを、予想代行する、あの予想屋に。

スマホの「予報」は、現状とのすり合わせによる修正作業の結果であり、

これはれっきとしたズルだ。

馬券発売はとうに締め切られている出走後の様子を見ながら、机の下でベットしているような、イカサマ行為。

そんな悪口が言いたくなり、言っている。

祖父の死の、その時に近づくと、私の予想は、幾重にも修正が必要だった。

脚が立たなくなり入院した、と聞いたときも、

「入院となっては、寝たきり状態になる。それはいけない」とは思いはしたが、

「だが、あの調子なら、まだ大丈夫だろう」という感想だった。

が、それは即、修正が必要なもので、すぐ破棄されねばならなかった。

入院後約1週間の経緯はこうだった。

脚は骨折しているので、手術が必要だ。

→しらべると肺炎らしい。骨折はさておき、まずは肺炎を治す。

→新型コロナの可能性がある。

→検査の結果はコロナ陰性だった。

→しかし肺炎の症状は重い。

→自発的な呼吸が見られない。

→危篤。

1週間程度で、祖父は遺体となった。

現実とのすり合わせ作業に余念がない私は、急転する現状に、

どうにかこちらの予想をすり合わせようと躍起になった。

ふいに暗雲が近づいた途端、

太陽マークを大雨マークにすげ替えて「予報」を気取るように、

結末、私は「もう難しいようだね」などと言って、祖父の死に、ギリギリ間に合わせた。

私の「悪い予感」を。

たった1週間前、「まだ大丈夫」と言っていたのだから、えらい変わりようである。

我ながら、これは節度がないのではないか。

でも、曲がりなりにも間に合わせることができたのも、また、事実だ。

気象とはどうやら刻一刻と変化するものらしいから、

「予報」がそれに照応して方策を施し、結果、流動的なものになるのは、当たり前のことであるから。

人はこうやって、何かを予感し、予想材料とのすり合わせ作業をとめどなく繰り返し、

100%的中の現実に納得し、また何かを予感し始めるのかもしれない。

「予感、すり合わせ、的中、納得……」

どうやらその連続の人生だ。納得するから、今ここで生きていても、取り乱さないでいられる。

おとなしく、たとえば目薬を点眼することだって、危なげなく、できる。

こんなコロナ禍においてさえも。

それを繰り返す果てに、私の死へとつながっているように思う。

私の死の直前、私は

「やっぱり予想した通りだ。ほらね、もうおれは死ぬんだよ」

と、「納得」するのだろうか。そこにおいてもやはり、「的中」の恍惚は伴うのだろうか。

愉悦か苦笑いか、どちらにせよ、私は枕で微笑んでいる気はする。

尾崎一雄の「こおろぎ」は、病気の瀕死から危うく逃れた主人公の、

妻や子供たちとの、愛らしい交流が描かれている。

生還者である主人公は、子供たちの未来を「見届けたい」と願っている。

また、こおろぎが鳴くだろう「もう二三週間」程度の未来を、予感している。

それらは生の実感のみなぎりと、手離したくない生命というものを感じさせる。

悪い予感と良い予感が入れ替わり、立ち現れるつつも、

しかし、それでも、良い予感のほうへと漕ぎ出そうとしているのが、尾崎一雄の小説だと思う。

ゆえに、浮力を持つ。

良い予感であれ、悪い予感であれ、

「予感、すり合わせ、的中、納得」を数珠つなぎにできる程度の予想屋人生ならば、

それはそれで幸せな方なのかもしれないが、果たして人は無に向かってしか進んで行けない、

ということに一抹の寂しさを、私は覚える。

そんなのでいいのか? と

14時間目 祖父の死 「禽獣」川端康成 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

じいちゃんが死んだ。

じいちゃんとは、私の祖父のことである。

自宅でゆったり暮らす、その様を見て、「そろそろなのか」とは思っていたものだが、入院後、意識をなくしてから3日ほどで危篤となり、急展開で、死んだ。

急展開で転がるようなテンポではあったが、危篤状態でのじいちゃんの顔は、判別がつかない、別人のもののような、そして、いかにも、遺体らしい印象だった。手を握ったものの、硬く、はじき返す予感のない、まるで死後のもののようだった。

最近のじいちゃんの姿は、一日のほとんどを寝て過ごし、徐々に消失していくように見えていたが、ついに死ぬに至った、ということか。そう納得された。

うっかり私は、「じいちゃん」の前で、

「今夜が山だって?」

と失言したくらいだった。

父は、「でも、その山を、越えてくれないと」

私には小声でたしなめつつ、

「おとうさん、また来ますからね! あとは大丈夫ですから、ご心配ないように。また元気にいらっしゃるのを、お待ちしていますよ!」

と、耳元に叫んでいた。

今わの際で声をかけるには、「心配せず安らかに永眠してください」と言いつつ、「頑張って復活してください」と言うべきなのだろう。

コロナだから、少人数・短時間で、と制限された面会だったが、制限があってもなくても、じいちゃんのために、私たちができることは残されていなかった。

「声をかけてあげて」

臨終の、深夜の病室で、母は懇願した。

呼吸器の外された顎はあんぐりと開放され、じいちゃんは完全に遺体となってしまった。

「じいちゃん、さようなら」

私は、それしか言うことしかできなかった。

何も言わないでは、集った皆に悪いから、そう声をかけた。

じいちゃんの魂というのか、気というのか、そういった、「じいちゃん」を「じいちゃん」たらしめていたものは、とうに滅してしまった。それが実感だった。

その死の朝、自宅で安置された遺体を、妻と息子とを連れて、訪れた。

2歳と9か月くらいになる息子だが、生前のじいちゃんをやたらと慕っていた。

じいちゃんの顔を見ると「じーちゃあーん!」と叫ぶのだった。じいちゃんも「はあーいー!」と、何度も互い叫び合う。

膝に這い上がり、口を開けさせて、入れ歯をいじって大喜びしたり、「オウッ、もうあっちへ行け」などと、じいちゃんの口真似して、じいちゃんを怒らせ、怒ったその真似をまたして、本気で怒らせたり、と、息子は半ばおもちゃにして遊んでいた。

じいちゃんは、軽くだが痴ほうもすすんでいて、老体には疲れるだろうし、あるいは、何が起きるか予想がつかず、危なっかしいので、私は息子を引き離す。だが、息子は頑なに「じいちゃんのところへ行きたい」と私の腕をすり抜けて、においの染みついたじいちゃんの寝室に入っては、足もとに乗っかったりしていた。

白い覆いをとって、その顔を見た。

そこには、増して物質然として、さわやかに尖らせた顎があった。じいちゃんには、こんな顎があったのか。私の記憶にはなかった。

妻は泣き、祖母や母や叔母も、涙ぐんで、

「じいちゃん、寝ちゃってるのかな」

などと、息子に声をかけていた。

すると、息子は、右手の親指と人差し指で輪っかをつくり、左手の親指と人差し指も軽く輪をつくり、手の平を向け、目をつぶった。

皆が目を見張った。

息子は、とあるポーズをとったのだった。

「見てよ、阿弥陀様だわ!」

「なんて子だ、じいちゃんの臨終に、阿弥陀様の恰好をして……」

「偉いねえ、偉いねえ」

阿弥陀如来のそのポーズは来迎印、摂取不捨印と呼ばれ、「阿弥陀仏が西方極楽浄土よりあなたを迎えに来ました。あとは任せなさい」という意味があるという。

私は、「よくも絶妙に、このタイミングで…」そう言いかけた。

が、もう言葉は不要のようだった。いや、言葉に詰まった。

息子は、日頃から仏教美術が好きで、時折真似をしているのだったが。

祖母らは、一様に感極まり、息子は、突如として神秘性を帯びた。

傍らの私もその神秘に包まれ、世にもありがたいものを、目の当たりにした気がした。

息子はそのポーズを解くも、祖母は幾度もそのポーズを要求した。

また息子は、その要求に応えるのだった。

川端康成の「禽獣」を再読すべきだろうと、開いた。

しかし、粗雑に扱う命の感触に嫌気がさし、やめてしまった。

私には子供がいる。命を粗雑に扱う描写がいやだった。

なんとなく、背中の棚に放り込んでおいた。

それで翌日、また開いた。

昨日より読み進んだ。

昨日、「いやだった」ということは、私にはその手触りがわかってしまう、すでに私の一部にある、ということだと気づいた。

しかし、「虚無のありがたさ」というものがよくわからない。

読み通したが、よくわからない。

そしてやはり、ある登場人物のポーズと、息子の阿弥陀如来のポーズとが、重なった。

「ま、ポーズとして重なっただけだ。それに、息子はそりゃあ無垢だから。うちの場合は、そうありがたい、というものではない。結びつけるのは浅はかだ。ただタイミングが良かっただけ」

実生活と重ねることから逃れられず、読書に没入できないことに、いら立ちを感じていた。

本棚に戻した。

そのまた翌日の朝、まだ誰も起きてこない時間。

三たび、手に取り、開いた。

祖父の夢を見たのである。

あちらこちらで、やけに楽しそうに微笑んでいた。

その姿は、私のイメージにある「じいちゃん」。

痩せ細り、眠り続け、日に日に存在感をなくしていった、最晩年の祖父ではなかった。

気になったところを拾い読みした。

メモをした。

「私は、絶対に死ぬ。

だが、私は死を経験できない。

他人の死しか経験できない。

死は、客観的。」

「だから川端は、生を、死の淵から描いてみた。……?」

「生が無垢であればあるほど、

死の絵筆の彩なすものは濃密になる。……?」

起きてきた息子に「バン」と撃たれ、私は「ウッ」と死んだふりをした。

〈プロフィール〉

加藤亮太 1984年東京都葛飾区生まれ。中学生のための学習塾「カトウ塾」塾長。

2007年 バンド「august」結成。2008年 映画製作「new clear august」「ガリバー」「自棄っ鉢にどでか頭をぶッつける」等。

初小説「ことぶきの日」(同人誌『新地下』創刊号)。日本映画学校入学。2011年 小説「催促の電話」「冷製玉手箱」。

某大手塾にて塾講師。2012年 小説「わが遁走」「ダイヤモンドダスト」。

塾設立を企図。2013年 小説「狂犬病予防接種」「表層」「観賞」。バンド「オガアガン」結成。2014年 小説「かかし」。

某メーカー勤務。2017年 小説「弟の車」。2018年 小説「オメデトウ」。

2019年 独立、開業。

(※ すべての映画・小説は新人賞を落選し、すべてのバンドは解散した。)

カトウ塾は、公立中学生のためのシンプル学習塾です。

都立高校受験対策に特化し、成績アップ・志望校のランクアップを目指します。

葛飾区東水元にて夫婦で運営しております。

13時間目 旅の恥、旅の時間 「伊豆の踊り子」川端康成 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

見ると、私の靴下の布地から、毛がはみ出ているではないか。

決して、見られてはならぬ。

ずり落ちた靴下を上げれば済む問題ではない。

shin hair(脛毛)が靴下の布地の間隙をねらって、飛び出てきているので、

これを解決するには、繊維の高密度な靴下に履き替える必要がある。

が、それが根本的な解決になるとは、言いがたい。

抜本的な解決を目指すのなら、脛をつるっつるに剃ってしまうべきだ。

それは私には恥ずかしいことだ。

ちょっと前の夏に、半ズボン、それも股下の極めて短いものが男性にも流行したが、

つるつるすべすべの脛を曝すことで、そこから地続きの、

下肢総体も、つるつるすべすべになっているのではないか、と想像された。

脛をつるすべ、にするくらいの精神性の持ち主だから、これは見当外れの妄想ではなかろう。

が、私は、世間のなかで生きているし、世間にそのことを意識させ続けて平然としていられるような

度胸の持ち主ではないがゆえに、恥。

恥。これを感じるので、私はやらない。

日本男児の半ズボンは、小学生まではいかにもふさわしいが、

中学、高校と、思春期・反抗期、心身の発達を通ったはずが、

体毛を処理してまで過度に短いズボンを穿く場合、

それはもはや、極まった自己愛のグロテスクな形であるように思えてならない。

自己愛ゆえに、自己を整えることに夢中で周囲への配慮が至らない、という理屈、

が通るのならば……、いや、そんな人間は、きっと世間には存在しない。

自己を愛するのであれば、他者からも愛されるよう、

そのあたりを整えるのが社会的人間の営みとしては求められて然り

(なぜなら他者を通して自己を愛した方がより説得力が強い)。

反して「他者との関係などどうだっていい」と、ポーズはとってみたところで、

心の底からそう思える人は、きっと、いやしまい。

なぜなら、激しいファッション性を発揮する彼らの、

他者からの視線にさらされている状況での、凍り付くほど日常的すぎる日常の諸場面において

(たとえば、バスの停留所の列で)、

彼らの視線はじつにおどおどとした、自信のないものになっているのを、

こちら側の人間は皆よく見て知っているのだから。

だから、先ほど述べたように、

それでも極短半ズボンを、二十歳を過ぎた日本の男性が穿こうとでもいうのだから、

いよいよ増して、世の男性諸君の度胸がついてきた証、なのだろうか。

体毛を剃る、という行為によって他者への配慮が見て取れるものの、

それこそが他者のためになっている、

つまり、自ら磨いた美によってこそ、他者に目の保養を与えるのだ、

と思い込んで、のものだろうが、それよりも「恥」とは思わないものか。

まあ、若気の至りとはそういうものさ。そうだろう。

「一度やってみれば、良さがわかる」

そういう声も私には聞こえてくるが、

私は、遺伝・武道・座禅・武士道精神とで鍛えられた、

完ぺきなまでの日本ジェントルマン体型で、脚は短く太く、さらに外側にわん曲し、

袴を穿いてすり足、したいところを止む無く太いズボンを穿いて西洋風に歩くふりをしているのが実態。

どだい無理である。

ところで、スキニージーンズ流行時、私も例にもれず、スキニーを穿いて、

周囲に、この私こそが、前述したような懸念、侮蔑、苛立ち等々を抱かせていたことは、

大変申し訳ないことであり、わが加藤家史上の赤っ恥、

これから初めて付き合う人には絶対に内緒の話である。

だから、私は靴下の布地から毛が、ちょこちょこっとはみ出てきているおぞましき有り様を、

恥じつつも、脛をつるすべにする方がもっと恥ずかしいので、それはしない。

高密度な靴下に買い換える金など、あるわけもない。

脚をできるだけ早めに動かすことで、他者からの注視を避け、やり過ごしている。

しかし、旅においては違う。「旅の恥はかき捨て」という。

これは、旅先には周囲に知り合いがいないのだから、恥をかいてもその場限りのものとなり、

平気で大胆なことをしがち、というものだ。

ことわざのとおり、私も、旅先では普段はやらないようなことをしてしまう。

羽目を外してしまう。

高校の旅行でカナダへ行った際は、サングラスを買って、こともあろうか、闊歩してしまった。

大学時代、いずれ妻となる、彼女と恋仲の頃、京都旅行。

2泊程度のつもりが、「あと1日」「もう1日」と延び、1週間の滞在となった。

持ち金は軽く吹っ飛び、祖母からもらっていたかなりの大金も、遣い果たしてしまった。

青森の音楽フェスでは、ギターウルフに壇上に上げてもらう、という僥倖を得た。

泣きじゃくりながら、ギターをかき鳴らして、踊り、狂乱じみてしまった。

10余年もの前、いずれ妻となる彼女と別れた傷心旅行という名目でも、やたら旅行をしたもので。

本当に傷心でボロボロだったころ、よくわからないまま三島へ。

仕方ないからスナックに入り、「彼女と別れたので来ました」と脅し、マスターにおごってもらった。

京都へ彼女の面影を探して行くも、もち料理を食べ過ぎて、気絶した。

新潟ではバーと美術館に通ってやたらにナンパ、つまり、女性をたらし込もうとした。

金沢ではなぜか人の家で西瓜をごちそうになり、「一宿一飯の恩義」と言って、

そこにあったアコースティックギターをかき鳴らし、家族総勢6名ほどの中心で、

ジョンレノンの「ウォーイズオーバー」を歌った。

白けているのもかまわなかった。

また、私はアウトレットモールが大好きだ。

あれは、よくできている。あれには、やられている。

首都高の渋滞を経て海ほたるを通過すると、だだっ広い木更津の土地が広がり、旅をした感が出る。

旅先では、「恥はかき捨て」。

しぜん、行動は大胆になる。多量の服が、しかも廉価で売っているとなれば、買いあさらずにいられようか。

まんまと、やられている。

このように旅先で、私はまったくの恥知らずである。

列挙しながら、自分がほとほといやになった。

きっと旅先でなら、私は半ズボンを穿くだろうし、脛だってつるすべに剃ってしまうのだろう。

私だけではない。きっと、あなただって、

旅先では、一流ブランドのべらぼうに高価な財布を購ってしまったにちがいないし、タトゥーシールを貼ってしまったにちがいない。

川端康成にしては、珍しい、自らの体験を材にとった作品である「伊豆の踊り子」。

旅をする中で、出会い、そして別れがあるわけだが、きっとこの二十歳の主人公も「旅の恥はかき捨て」を実践している。

踊り子に一目惚れし、同行し、言葉を交わし、デートの約束もし、風呂までいっしょに入っている。

作中、いわく「孤児根性」、に苛まれ、自省の旅に出た主人公は、出会った踊り子に、心を開き、大胆になっていく。

「男はつらいよ」のような構造だが、

主人公は、もっと、青い。とてつもなく青く、また、透き通っていく。

*

旅先に見知った人がいないことが旅情に影響するのは、わかる。

が、旅にはきっと、生活現場の時間とは別の時間が流れている、

ということもあるように思う。

旅人の時間感覚は、実生活での認識とはぜんぜん別物となる。

この、縛られるような、うんざりさせられるような、そんなマンネリズムの日常を、いったん切り離し、

非日常に自己の存在を開放することで、たとえば「永遠」とか、「夢」とか、

そんな非現実の時を生きることができる。

私の感覚だが、旅行の計画の話となると、「あ、あのゆったりした、向こう側の日々」とうっとりする。

「向こう側」の日々に、たとえば、6~7年前くらいか、鹿児島の旅がある。

そこには祖父母がいて(どちらも今も健在)、砂風呂に最後まで埋まっていた祖母の、あの嬉しそうな顔や、

祖父の喫茶店で他の客をいちいち品評、「あの女のコ、まだ10時なのにカレーを頼んだよ。昼まで待てなかったらしい」という、あの得意げな言いざまが思い出され、彼らは明るい陽射しの中、ゆったりと揺れている。

また、たとえば30年前くらい、伊豆に泊まって、父母と弟妹とでマレットゴルフをした際、

妹が振り上げたクラブが父のおでこに当たり、

父が「ちょっと切っただけだ。大丈夫」と言うも、大出血。

妹がそれを見てわんわん泣き、「わざとじゃないんだから、しょうがないよ」と、

皆でなだめるも、妹の発作じみた泣きじゃくりと、父の出血が止まるのを待っていた、あの昼。

あれらが思い出され、彼らもまた、明るい陽射しの中、ふわふわと、たゆとう。

それらの明るみに、「私」もいるのが見える。

「こちら側」=「日常生活の私」が、「向こう側」=「旅の私」を、少しは客観的に眺めることもできる。

「こちら側」の私は、「向こう側」の私を羨ましく眺める。

「向こう側」には、「こちら側」の1秒とは、無関係の1秒が流れているが、

「こちら側」から見ると、ほぼ止まっているように見えるか、思い出として、無限に再生可能で、それらは明るみの中、老いを知らず、生き生きとしている。

こちら側の私は老いていくばかりだ。

各人のparallel world(並行時空)は、日常生活と、旅先の時空とで、勝手ながらすでに存在するようだ。

切り離された時間における非日常は、理想郷、桃源郷、永遠、天国、不老不死。

そういう風に、胡散臭い名前で、切実な気分で呼んで、すがりつきたくなる。

かつて死んだあの人たちも、向こう側にいる。ありありと見える。

遺影に見た、どうもしっくりと来ない、あの顔ではなく、ありし日に親しんだ、あの微笑でいる。

*

今回、「旅の恥」についてべらべら喋り過ぎてしまいました。

最後に言いたいのは、とはいえ私が言うまでもないことですが、

この作品は完璧、ということです。

この小説をうごかす動力は、主人公「私」と、「踊り子」とが、出会ってしまう、

その磁界の強さにあります。

磁力は、引き合う場合と、反発し合う場合とがある。

しかし、東京での学生生活という日常に帰らねばならない「私」と、

生まれてこのかた定住の地を持たない、さすらうことが日常の「踊り子」と。

生活の現場がまるで違うふたりにおいては、すでに磁力が発生しているのに、

ひかれあってしまい、そして、いや、しかし、……

……しかも、彼らは、青い、青い、青い、じつに、青く、そして、さらに青く、ついには、透き通っていく。

私の、旅をしていない、日常の時間にも、歪みをきたす、磁力。

*

また旅をして、恥をかきたい。そんな今日この頃です。

〈プロフィール〉

加藤亮太 1984年東京都葛飾区生まれ。中学生のための学習塾「カトウ塾」塾長。

2007年 バンド「august」結成。2008年 映画製作「new clear august」「ガリバー」「自棄っ鉢にどでか頭をぶッつける」等。

初小説「ことぶきの日」(同人誌『新地下』創刊号)。日本映画学校入学。2011年 小説「催促の電話」「冷製玉手箱」。

某大手塾にて塾講師。2012年 小説「わが遁走」「ダイヤモンドダスト」。

塾設立を企図。2013年 小説「狂犬病予防接種」「表層」「観賞」。バンド「オガアガン」結成。2014年 小説「かかし」。

某メーカー勤務。2017年 小説「弟の車」。2018年 小説「オメデトウ」。

2019年 独立、開業。

(※ すべての映画・小説は新人賞を落選し、すべてのバンドは解散した。)

カトウ塾は、公立中学生のためのシンプル学習塾です。

都立高校受験対策に特化し、成績アップ・志望校のランクアップを目指します。

葛飾区東水元にて夫婦で運営しております。

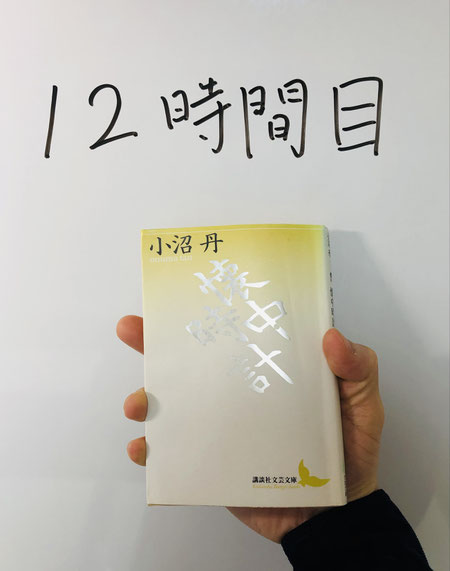

12時間目 緊急事態での平穏を思う 「黒と白の猫」小沼丹 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

コロナウイルスを呪う今日この頃、皆さま、お元気ですか。私は、陰鬱です。

桜の花は早々に散りました。これはいかにも桜らしい身の振り方、と思いました。旧時代的言い様ですが、文字通り、「花と散った」かのようです。潔く。

去年の緊急事態宣言下、「コロナで密を作らないように」と、来客が見込まれる全国各地の観光農園、フラワーパーク等々で、チューリップが、切断、廃棄された、あの痛々しい光景がありましたが、今年はぎりぎり、緊急事態宣言と緊急事態宣言のはざまで、花弁を切られずに済んだ、ということでしょうか。あるいは、切られたものもあったのだろうか。

人間が、しょせん人間を呼びこむため、植えられたのだから、とはいえ、花は美しい、と思わないこともないこの私にも、その記事は、殺害現場の写真を目にしたような衝撃を受けました。

「来るな、と言っても、快楽主義者は来る。ならば、すべて刈り取っちまえ」

そんな命令をする人を、その野太い声を、私は瞬時憎んだものでしたが、きっと、号令をかけた人も、悔いの残る決断であったろうし、実地で、花びらを刈っていく、農園や生育係の方の、流した無念の涙は、「待てよ。これは、あまりにエゴイスティックな涙ではないか」と自問自答しながら、ひややかに乾いたことだろう、と思われ、だから加藤めがどうした、というと、つらく、せめて、いやな呪詛を口にしたい思いでいっぱいです。

加担した人たちの胸に、以降起こり立つ、すべての感興が、「どうせ」と、白々しくなるような、また、過去せっかく味わった人生の輝きを、その価値を、自らあざけって、つばして、すべてなかったことにするような、ひどい傷が刻まれたのは、果たしてよかったのか。

まったく、憂鬱でなりません。

「ばかな……」

ため息交じりに、何度口にしたことか。

いくら連呼しても、まだ足りない。

「人間なら、まずは人間を信じないのか」とも言いたい。

「人間なら、まずは人間を信じてみろよ。ウイルスの側に立つのかよ。理知的であることと、情緒的であることの両立を諦めるのか。そんなわけないだろう。君はつらいんだよ。それを素直に話してくれよ。ありがとう、俺なんだか嬉しいよ。みんなで泣こうじゃないか。この苦しみを、いったん、分かち合おうじゃないか。まずその説教みたいなのはやめにして、知事、大臣、みんなで、24時間テレビで、24時間泣き合おうよ。ずっと耐えている子どもたちにマスクじゃなくて金メダル配ってよ。とか言って、そんなものはまあいいから。金メダル級の笑いと涙を。さんちゃん、たけちゃん、タモリさん、みんなで志村けん追悼から始めませんか。再現ドラマではなく、泣きながら笑えるコントをしませんか。経営者の皆さん、心を語り合いませんか。死ぬ間際に、『アイラブユー!』って叫ぶ、あの欧米の習慣、やめませんか。あの『アイラブユー!』が聞こえたら、たちまち、もう自分は終わりなんだ、とわかる、それが怖くて。飛行機、非常時の酸素マスクが出てくるのが怖くて、いたるところから、『アイラブユー!』が聞こえてきそうで、怖くて怖くて」

緊急事態にもある、幸せな瞬間ベスト3。加藤のケース。

第3位。

「洗濯物を眺めながら、淹れたてのコーヒーをカップに注いだとき」

いまこれをタイピングしている間も、思い出すだにうれしくて、にやにやしてしまいました。よく晴れた朝は格別。さて朝刊でも開くか、という、心に余裕ができたからこその瞬間です。

第2位。

「土曜の夜にビールをグラスに注いだとき」

けっきょく、これ。日常生活、結局、これにかなう幸福感は、なかなかない。注ぎながら毎回、有森裕子さんの名言を悪用して、「今週も自分で自分をほめたいと思う」を繰り返して懲りません。

これを挙げる私、我ながら、罪のない男だな、と、泣けてきます。「自分で自分を罪のない男だと思う」。生活者の最後の砦で、せめて、これだけは奪わないでほしいものです。

そして、ついに、

緊急事態にもある、幸せな瞬間ベスト3、

輝ける第1位は……

「帰宅後、妻に話を聞いてもらっているとき」

妻に話す話なんて、大した話なんてないのです。

芸能人のゴシップ、他人の悪口や耳に挟んだ近所の噂話が大半で、他に何かあったとしても、帰宅時うんこを踏んで腹が立った、とか、うんこを漏らしそうになって焦った、うんこって臭いよね、といったような、他愛もない話。脳に直接口をつけて喋らせたように、節操なく、拙者はべらべらと垂れ流すわけです。

しかも、頷きの声が聞こえて来なかったり、いかにも傾聴の態度からかけ離れた様子だと、癇癪を起す始末。食事の用意でキッチンに隠れでもしたら、横に並んで、やります。

押しつけがましく、あつくるしく、彼女には申し訳無いわけですが。

しかし、これがないと、拙者、駄目なんです。

たまには、「帰りが遅くなるから、寝てしまってください」と連絡をしたりします。どうしても、帰宅が23時を超えることも、時にはあります。幼い子どももいる、というのもあり、そういう場合には、苦渋の決断を下し、「どうぞ寝てください」と伝える。

帰ると、もちろん、そのようになっている。机上にはラップがかけられた食事が用意されてあって、各々、電子レンジで温めなおして、……ま、いいや、どうせ拙者ひとりだから、話し相手がいなくては、精神的に味気ないのは決まっているんだよね、と、つぶやきシロー風に億劫がって、冷めたままの煮物など、むさぼるように食べたりします。この後の食器洗いでは、高確率で皿を割ることになるのだが。

翌朝。

溜まりに溜まった「妻に聞いてもらいたい話」を抱えて目を覚ますと、拙者、もう止まりません。

まず、聴き手である妻の取り合い。

ライバルは息子です。拙者が喋ろうとすると、愚息ったら、母ちゃんが独り占めされるのがいやなのでしょう、オディプス・コンプレックスよろしく、負けじと「トイストーリーが」だとか、「おばけが」だとか、「大洗のイルカが」だとか、またべらべらと喋る。声がやたらでかいので、拙者もつい声を張り上げて、「拙者の、拙者の、拙者の話を聞け~」、男2人が大変騒がしい。

息子の口をふさぐべく「今、お前さんのおやじが話す番だろう」と、拙者もむきになって怒ったりするのですが、ライバルもまた手ごわい。

「こら!」だとか「シー、だ!」だとか、闘志剥き出しで対抗してくるから、拙者も不機嫌になって、取っ組み合いの喧嘩、……というわけにはいかない。

仕方なく声を落として、洗濯物を回しに、その場を離れる。

洗濯物はいい。なにせ、裏切らない。拙者を。

回せば、浄化され、干せば、乾く。

洗濯物の回転になだめられていたら、ふと、

「妻が死んだら、どうなってしまうのだろうか」

と思う。

ずしり、と深刻な危機感が胸にのしかかってくる。

小沼丹は、妻の死後、その死を小説に書こうと思った。さらに、この頃から、空想の作り物を書くのではなく、今後は自分の身辺のことだけを題材にしよう、という心境の変化があった。

そうして書かれたのが「黒と白の猫」。

執筆の経緯は、「懐中時計」巻末にある、「著者から読者へ」に詳しいが、はじめは、自らをモデルにした人物を、「僕」という一人称で書こうとしていたのだが、「べたべたくっつくものが顔を出し」、書きあぐねていた。そこへ、「大寺さん」という人称を発見し、用いることで、小説を書くことができたという。

「小沼」ではなく、「大寺」でもない。「大寺さん」。

「〇〇さん」と、他人行儀に、しかし少し親しみを込めて、自らを呼称して、絶妙な位置に遠ざけたのは、なんと切実で、なんと仕組まれた発明だろう。著者に言わせると「どこから出て来たのか、これは作者にもさっぱり判らない」とのことだが。

飄々とした猫の登場もあって、「妻の死」という深刻な題材であっても、さほど深刻にならず、過剰に飾らず、かといって、冷淡になりすぎることなく、描かれていく。

コロナ禍。国難。パンデミック。緊急事態。

「大寺さん」の視点をヒントに、どうにか、このどん詰まり感、切り抜けていきたいから、洗濯物を干し、コーヒーを注ぎ、ビールを注ぎ、妻を奪い合い、本を読んでいきたい。

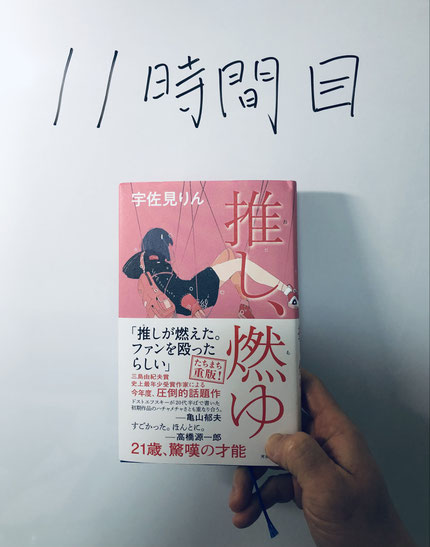

11時間目 ロンドンズバーニング 「推し、燃ゆ」宇佐美りん 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

「シンウルトラマン」が公開されるという。

庵野秀明と樋口真嗣との「シンゴジラ」タッグ、再び!

最高!

予告編を見ながら涙があふれてきた。

コロナ禍に塞いだ気分に、一穴空いて、風が吹き抜けた気がした。

でも、こんなシンウルトラマンは、いやだ。

『シン』になった、ということで、大盤振る舞い。活動時間「3分間」が、なんと、「30分間」。

いやですねー。

これじゃあ時間余っちゃう。ってんで、怪獣10体現れちゃったりしてね。くんずほぐれつ、ワーワーうるさいから、観ていて集中できない。それに2時間映画だとしたら、リアルタイムで4分の1も食う。これじゃあ話にならない。なら、ダイジェスト映像でいいか、つって、せっかくの戦闘シーン、編集しちゃったりしてね。みのもんたのナレーションで殴られる怪獣の気持ちとか解説しちゃったりして、早送りと巻き戻し繰り返したりなんかして。ア~、ウッ! バカやろっ。珍プレー好プレーじゃないんだから。シンプレーか。

こんなシンウルトラマンはいやだ。

ウルトラマンが、だらっとした黒い上着を羽織っている。

いやですねー。

主演が斎藤工だからといって、あのリラックスするやつ、羽織っちゃってる。ウルトラマンにラグジュアリー感はいらないね。「ラグ、ジュワッ」とか言って、自分で、コーディネートの解説しちゃったりしてね。たしかウルトラの父も、マント羽織ってたろ。父に憧れちゃったのかね。でもスペシウム光線撃つとき、ふわーって、たなびいちゃう。そのたゆむ感じ、全然、戦闘意欲を駆り立てないね。でも、お祭りの時みたいなハッピならまだ似合いそうなのが、ふしぎ。屋上のビアガーデンか、っての。

こんなシンウルトラマンはいやだ。

ウルトラマンに変身するとき、「逃げちゃだめだ」を連呼する。

いやですねー。

エヴァンゲリオン引きずりすぎだよ。ウルトラマンはすんなりと変身しちゃっていいんだよ。でも、庵野企画だからね、どうやるかね。たのしみだね。

○ ○ ○

我々はなぜ物語、虚構を欲するのだろう。

虚構は嘘でできている、としたら、私は嘘を欲しているのかしらん。嘘をつかれることは、嬉しいこととは到底思えないが。ならば、虚構は嘘でできている、その前提自体が間違いというわけなのか。

いや、話が逸れている。

「虚構の中にこそ真実がある」などというような、胡散臭いキャッチフレーズを鵜呑みにしてみたいわけではなくて。

たとえば、授業中でのこと。

「貴様、寝るんじゃない」

と、教師が生徒を叱るとする。

「すみません」

と、教師にとっては、すかさず謝られるのが定石であり、期待した返事である。そしてこれ以上は不要であり充分である。言外に「すみません。うっかり寝てしまいました。寝るつもりではありませんので、以後気をつけます」と言っているのだろう、と想定し、解すだろう。この時、教師と生徒は、通じ合っている。

「いいえ、寝てませんよ」

こう来たら、教師は大層、腹を立てることになる。

私が中学生だったころ、このパターンを見たことがある。

「貴様、寝るんじゃない」

「寝てません」

「いや、今、寝ていただろ」

「寝てませんよ」

「嘘をつけ。貴様、寝ていただろうって」

「嘘はついていません、寝てはいませんでした」

「貴様、私を舐めているのか」

「……いいえ」

「舐めているな」

「舐めていません」

「ふざけるな!!」

「……」

大迫力の銅鑼声で怒鳴られ、生徒はシュンとしていた。近くに座っていた私もシュンとした。教師の頭は怒りのあまり、真っ赤に腫れ上がっていた。

そして、教師に思った。

「何も、あんなに怒鳴らなくてもいいのに」

また、同時に、生徒にも思った。

「とっとと一言『すみません』と詫びを入れれば、こんな過剰な音量の銅鑼声を浴びる必要はなかったんだ。愚かしい」

このときの私の思考は、いわば不当な取り調べをする悪徳検事と同じで、事実と違うのに、それが事実であったことを認めさせるよう、誘導・強要するものであったかもしれない。

しかし、今思えば、この教師が最後に怒鳴った、「ふざけるな」というのは、また切実な叫びだったように聞こえてくる。

教師は、「寝ていたかどうか」に論点を絞ってしまったのが間違いだった。これは、この教師にとって、なかなかの問題であったのに、問題を小さくしてしまった。「嘘をついたかついていないか」「舐めたか舐めていないか」の問題にすらしてしまった。

なかなかの問題であることに気付いたその瞬間、教師の頭に血が上ってきた。自分の置かれた状況が、切迫した状況であることを、ようやく、理解したのだ。

教師は自ら、自分の存在意義を、教師以外のなにものでものないものに規定した。結果、そんな自分の前において、生徒は生徒であることしか存在意義はなくなってしまうのである。これは悲劇で、教室は、牢獄と化す。各員が役割を果たすこと以外許されない、強制記号化の果ての、どん詰まりの牢獄と化す。教室が自殺している。

思うに、教師は、早い段階で、こう言うべきだった。

「貴様、虚構が足りていないようだな」と。

虚構……、それはある種のユルさのこと。

虚構……、それは想像力の種。

虚構……、それは無限大に爆発し続ける波動。

虚構……、それは互いを認め合い、通じ合うとき。

虚構……、それは音楽。

虚構……、それは、

るーるるー

るるるーるる

○ ○ ○

「推し、燃ゆ」宇佐美りん。

主人公「あたし」が、私の大の嫌いとする類型、「無邪気な子」型主人公と、かなり肉薄した一人称の組み合わせなのだ。

なぜ無邪気な子が主人公、かつ、人称(カメラの目)が主人公に肉薄すると、私はいやなのかというと、まず、なんでも起こり得るから。たとえ物語であれ、虚構であれ、「なんでも起こり得る」世界、それは「筆者の都合」でしかない。強度が甘すぎる。

また、「てい」であることは明白だから。無邪気な子の目には、そう映るもの、として、それをそのまま拙い文字を使った、という「てい」で、つまり、「磨けば光るダイヤの原石ですよ」と、でも「大人の声」で提示されるわけで、「おっさん、せめて泥団子にしてくれ」、読む気が失せるものだ。そういう胡散臭い作家は多くあり、彼らの作品はすべて石ころの「てい」なので、鳥肌モノである。

また、とつぜん「漢字が覚えられない」とあり、それまで「あたし」は、さんざん漢字を、小説の文章に、使っているのに、これはどういう了見か、やはりこの設定だと、遊びもない牢獄に窮してしまうのか……、と一度閉じようかと思ったものの、芥川賞は最新の文章芸術の粋だ、と思い出したので、閉じるのをやめた。

読後。

やはり、最新では最高のものである、という感想でした。

アイドルを追っている、というイメージのポップさと、あんがい硬質な文体の、しゃっちょこばったまじめさとが、ちぐはぐに相まった、稀有な反骨小説である。

私のパンクバンドにザ クラッシュがあるが、クラッシュの表現方法の逆をいくやり口で、世界に抗っている。批評を待つ格好の文章だが、批評と我が身ごと切り裂くように。

皆さんも読んでみてください。

10時間目 基準を超えて 「第七官界彷徨」尾崎翠 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

その作品が出たのは、2011年3月11日より前か、後か。

この確認を私は欠かさない。読むにも、観るにも、聴くにも。

今年は、あの震災から10年。それでも、作品に対するこの確認作業は、私の癖となっている。きっと、一生続くと思う。

その作品は、どの世界で生まれたのか。あの震災を経験した世界で作られたものなのか、それとも、そうではないのか。

そうなら、「じゃあ、私と地続きの作品だ」と思う。

そうでないのなら、「じゃあ、向こう側の作品だ」と思う。

これは一定の事実だ。そうだ、事実に過ぎない。

私は、震災の影響色濃い作品ばかりを、崇め奉りたい、と言っているのではない。2011年3月11日以降のすべての事象は、「いま」とつながっていて、あの日以前のすべての事象は、「いま」とは断絶している。これは事実に過ぎない。

よって、2011年3月11日は、基準となる。地層からアンモナイト化石が見つかったら、その地層の時代が中生代だと決まる示準化石のように、2011年3月11日は、日本人にとっての基準となっている。ならないわけがない。

そして、現下のコロナ症蔓延のことも、今後の新しい基準足り得るのかもしれない。

今日、国内で感染者が初めて見つかって、1月15日がちょうど1年だときいた。

* * *

ガイドブックなんかに載っているような、陳腐な観光地からは外れて、あえて、ひなびた土地の寺に参ってみる。1時間に一本あるかないかのローカルバスに乗って、メジャーな街から外れ、人の気配から離れ、地元民でも滅多に行かないような場所へ。

繰り返すが、私は、あえて、そうしてみたのだ。それが旅情と言うものだ、という意気込みで。

目的の寺社は鬱蒼とした森にあり、灰色の祠の立ち並んだ境内の空気は、うすら寒い。自動販売機は、売り切れのままに放置されてある。石像を眺めると、とくに珍しいこともなさそうだが、そのいわれの立て札を読んでみると、子どもを食った鬼女の神、などとあって、やけにおどろおどろしい。

そこへ、カップルが現れた。外国人のカップルだった。これが、いかにも、観光目的の外国人。また、あろうことか、ショーでもやるかのような奇抜な出で立ち。

旅先でのこんな場面。

興ざめ? せっかくの旅情がぶちこわし? いやいや、これは私にしたら、全然そんなものではない。むしろ、「ホッと胸をなでおろす」といった表現がふさわしい。「よく来たな」と、神(=来訪神=そのカップル)に許可を出されたような気もする。よもや彼らがフランス語なんかしゃべってごらん、「大正解!」と、太鼓判を押された気さえしてしまう。

観光客が集まる場所を嫌い、あえて離れてみた、その結果、折悪しく観光客の権化のような人と遭遇したが、呆れたことに、私は「よかった、正解だった」と安堵する。

つまり、私は、私の感性を信じたいが、信じられないでいる。

つまり、私は、私の感性を不動の基準にできないでいる。

また、私は、私を愛しているような気がしているが、しかし、私は、私を信じきれないでいる。

愛が、見返りを求めない奉仕だとしたら、そして不信が、絶望のエキスだとしたら、愛と不信とは、同居し得ないはずのものではないか。同居など、矛盾でないか。「そんな矛盾までひっくるめて、私は私を愛してる」と言うのなら、感性不信の話はチャラになり、「勝手にしろ」と吐き捨てることとなり、それではまったく話にならないのだ。

* * *

コロナが恐ろしい。コロナを恐れて、変化・起伏の無い日々を過ごしている。

私の脳は常に怯えているから、正常な判断力が低下しているようにも思う。味覚嗅覚が正常かどうかばかり気にしている。

そんな中、音楽やラジオを聴く。聴いていると、深刻に考えずに済む。コロナを忘れる、とまでは至らないし、そうしたいとも願わないが、変化・起伏の無い日々を恨む気分や、コロナに怯えた気分からは浮遊できる気がし、その時点で快楽を得ているようだ。

通勤時、20分の徒歩、ラジオを聴く。これはタイムフリーで前日の「有吉弘行のサンデーナイトドリーマー」「爆笑問題カーボーイ」、「おぎやはぎのメガネびいき」が最低限、となるから、毎週月曜・水曜・木曜の習慣となっている。

3番組の共通点は、冒頭、さらに、最初のリスナー参加のコーナーで、時事ネタを扱う点。これは人と人との出会いがしらの社交辞令的な世間話に似て、ふつう。自然。

逆に、まったく時事ネタを扱わないか、あるいは、扱い方がしつこい、あまりに偏っている、という場合はあまり聞く気にはなれない。それは、やはり、私がラジオに求めているのは、ごくふつうの会話だから、だろうと思います。もちろん、お笑い芸人なのだから、笑わせようとしてくれるのだけど、その笑わせようとしてくるきっかけの掴み方、その表現、思考と発言の連なり方が、また自然な力加減で、偉そうな言い方だが、好感が持てる。彼らには、「ごくふつう」という基準を、常に意識しているようなところがあって、私は安心して聴いて、そして、けらけら、笑っています。妻に、いかにリスナーからの手紙に対する有吉の返しがおかしかったか、いかに太田の田中への相槌の打ち方がリスナーの興奮を掻き立てるものか、いかに小木が案外社会に対して厳しい立場をとる、その半笑いでのポーズを、矢作が解説する際、全体的に納得のいくコンビならではの収穫となるかを、弁じてみたものの、全部口真似をして話さねばならない気がするので、下手なモノマネも相まって、再現度は極めて低く、結果、夢の話をしているようで、我ながら歯がゆいものだ。ここでもつい饒舌になる。

聴きたいラジオ番組がない曜日は、音楽を。音楽を聴きながら、歩く。ノッてくると、リズムに合わせて、歩数も合わせてしまうし、首を上下に動かしてしまうし、手元ではエアギター、エアドラムまで始めっちまう。すると、「この曲を聴くために生まれたのだ」という熱い思いに駆られ、興奮しちまう。最近はフィーリーズ、ビッグスター。この2軒を行ったり来たり。

これらの習慣は塾の掃除が終わり、食事が終わるまで続く。はかどって、(あるいは、時折手をとめ、また動かすといった、慎重さで)教室も普段よりピカピカ光るようだ。

生徒が来る前のピカピカに磨かれた教室で、ひとり、ラジオのタイムフリー機能で、妻の拵えてくれたおにぎり二個、食べながら、くすくすと笑っている。くすくす笑いが、だんだんと大きくなり、「ブッ」と米粒を吹き飛ばしそうになりながらも、こらえて、それがまた、実におかしい、といった様子で、笑っている。

そんな自分を、また別の私が、上から見下ろして、無感情にぽつり、つぶやく。

「あんなに嬉しそうにして……。どうせ死ぬというのに。かわいそうに」

そんな私が、涙を流す。

これは自愛の涙か。それとも、感性による涙なのか。いや、それとも、それらの感興の、かけ合わせ、化学反応によって生じた、何らかの結晶なのか。

ラジオの中の彼らは、もちろんコロナについても喋ってくれる。また、杉本博司は新聞上でコロナを「頃難」と表記していた。

そのように有名人たちがコロナを取り扱ってくれることで、私の無謀な自己不信は、融和されていく。外国人観光客の存在によって、自己不信が、融和されたように、私のコロナへの怯えが、私も知っているし皆も知っている人、つまり、信頼したい人たちの表現に、すくいあげられ、中空で共感がなされ、融和されていく。

そうやって、私は、失いかけていた自分の基準を、たぐり寄せようとする。しかし、他人の手を介して。

○ ○ ○

午前10時。にしては、日当たりの悪いリビングルームで、ひげ面の、寝癖頭の男があくびをしている。妻はずいぶん前に買い物にでも出かけたらしい、炊飯器の横には、乾ききったしゃもじが、墓標のように、男のものらしい茶碗に入れられてある。

男の前にはスマホ。ヤフオクの画面。

その男は、つい今しがた、コム・デ・ギャルソンの服を6,750円で落札したのである。競りに競り合った挙句、ギャルソンの中古のシャツを手に入れた。男は勝った快感にも飽き、手をだらりと床に垂らしたまま、平和なあくびをしたところである。

私は、背後から行って、「はたらけ」と言い、その男の後頭部をひっぱたきたくなる。

しかしその男とは、私のことなので、ひっぱたくことは、無理である。

○ ○ ○

上記「○ ○ ○」で囲まれたる文はコロナ禍前に、加藤氏が、つまり私が、書いたものであるが。

コロナ禍中の今となっては、最後の「ひっぱたく」というくだりは、自ら許しがたい行為のように思えてならない。

今ならば、「どうせ死ぬというのに。かわいそうに」と涙を流す……

そんな描写しか思いつかない。

コロナのわざわいを経て、許されない文章となった。そこには、私の、おぼつかないながらも、過去とは一線を画す、「新しい基準」が働いている。

しかし、ついに、ゆり戻される日が訪れたら……

たとえば、新型コロナ予防接種が全国民完遂し、「感染者0」「新型コロナウイルス殲滅」、すべて振り出しに戻る日が来るのなら!……どんなにいいだろう。その日が訪れる時、私は滂沱のごとく感涙流して、渋谷のスクランブル交差点でハイタッチ交わし、3密と濃厚接触のオンパレード、真のお祭り、やるぞ、酒のオリンピック、やるぞ、山手線一周はしご酒の旅を、大盤振る舞いを、素晴らしきわが青春をもう一度、してみせる。

・・・

先ほど「新しい基準」、などと威勢のいいことを言ったものの、そんなものは、たやすく吹き飛んでしまうような、ほんの使い捨て立て看板のような、そんな頼りないものなのだろうか。

テレビで、狂言の「茸」を観て、笑う。

狂言や歌舞伎など、伝統芸能を観て、単に「可笑しい」というので、私は笑うわけだが、ただ笑って屁をこいているだけではない。笑った後、とある感慨に打たれる。

というのは、この笑いは、100年どころか、200年、300年……、いや、演目によっては、室町時代からと言うから、600年以上も繰り返されてきた、そういう笑い、ということ。

累々と積み上げられてきた大量の笑いによって裏付けられた「確固たる」可笑しみ、それが、私を笑わせるのだろうし、しかも私はいっちょまえに、その先頭で笑っている。屁をどうしようとも、私はその先頭にある。

私が発した笑い声は、背後から、どうっと、湧きたつ、声なき歓声に、圧し出されるようにして、出たのだ。そんな感じに触れ、声なき笑い声を聴き、私の声がそこへ混ざり、私も芸能の歴史、笑いの歴史の一部として作用することになり、嬉しくなる。

伝統芸能を演じるにあたり、基準となるのは、台本やテープ、録画映像、先輩からの口伝え、稽古などであろうか。その基準は、ブレるタイプのものではないはず。なぜなら、まず役者ひとりで勝手にやるものでもなく、同時に共演者はもちろん、興行主、演奏者、舞台美術、など様々な専門的で伝統的な業種が絡み合ってできあがるものだから。また、あまりにも長い歴史があり、型が決まっていて、その型の再現がまず土台となるだろうから。そして、受け手の感動もまた、定型化され、それをまた頼りに、「またあれをやるのか、観たい」ということで、観て、前述した、歴史に裏付けられた感動、どうっと、それを背に受け、自分もその一部となって、感動し、そのことにまた感動する。現在進行形の客を感動させることで、現在完了形の、可視化するなら、眼前の客の後ろに、ずらり長―い列をなした観客全員を、同時に感動させることになる、そのような形而上的な劇場を、歴史に裏付けられた催しで実現せしめてしまう、それが伝統芸能の舞台だと思う。

その笑いは、幾度ものわざわいをくぐり抜けてきた、強い基準によるものだ。日本人が全滅しないかぎり無くならない、確たる基準。

それに比べて小説はなんて不確定なものだろう。曖昧な、自分の基準だけを頼りに、ものにしなければならない。

尾崎翠の「第七官界彷徨」。

その作品が出たのは、2011年3月11日より前か、後か。

勿論、ずうっと前の、1931年発表の作品。私とは地続きではつながっていない。

主人公「私」が男子学生三人の住まう家の女中として、紅一点、歌ったり、泣いたり、笑ったり、しっちゃかめっちゃか、グロテスクな騒ぎの、その中で、奮闘し、そして恋をする、という、現代でも散見する、少女漫画か日テレのドラマかのような設定の話で、おそるべきほどに現代にも開かれた作品なのだが。

「私はひとつ、人間の第七官にひびくような詩を書いてやりましょう。」

序盤の、このひときわ生々しい一文にドキッとさせられる。

尾崎翠が、あらゆる基準と懸命に戦っていたんだ、私にはわかるぞ、と思う。

(それに、尾崎はこの作品発表後、永遠に引退し、伝説と化してしまう)

私は、しみったれた涙など拭い捨てて、ここと地続きでなくても、ぴょんと飛び越えて、「向こう側」へ行きたい。行けるか

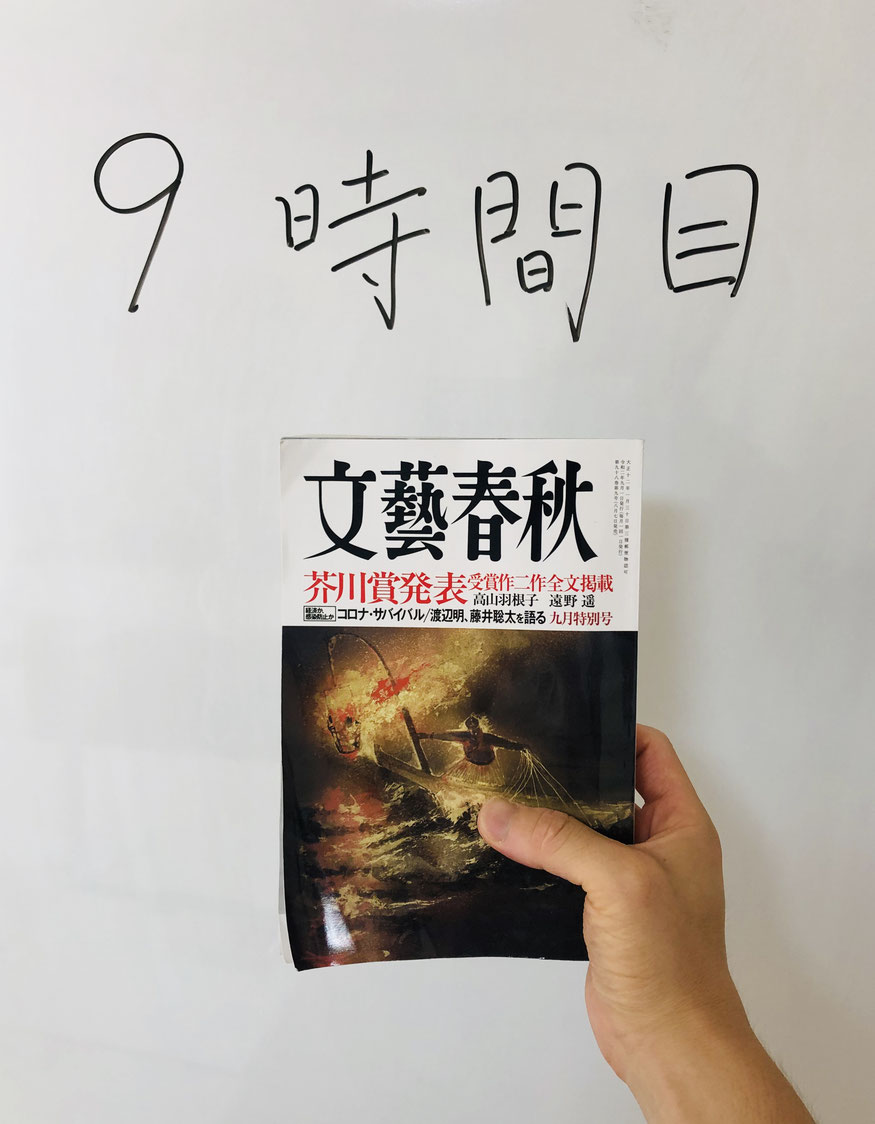

9時間目 深夜のそうめん 「首里の馬」高山羽根子 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

小説なんか読んでいられるか、という現代。

「お元気ですか」など、口が裂けても言えない。元気なわけがない。

コロナ。コロナ。コロナ。そして、幼児虐待。虐待につぐ、虐待。また、芸能人の自殺。自殺。自殺。

なんて禍々しい。暗鬱な時代。

ゆえに、ちかごろ、私は「〇〇〇〇」とつぶやいてばかりいる。ときには吠える。

「〇〇〇〇」は、汚らわしい言葉である。それは、人間性のかけらもない言葉なら、なんでもいい。「ぶりぶりぶり」でもいい。なんでもいいから、汚らしい言葉を吐きたい。退化したい。

醜い人間になってしまったか。

いや、もとからの醜悪さが露呈しただけか。

しかし、この時代を生きる世界中の人と共有できる醜悪さだ、と私は信じてやまない。みんな持っている、醜さ。そして、同時代とつながっていることに、安堵している。私は、そうして生気を得ている。

鬱々とすることは多い。が、皆が、そうだ、ということが救いで、皆と同時代を生きていることは、ありがたいことである。

皆さん、醜悪ですか……

陰気だ。

陰を散じる、スカッとするような、あるいは、パッと明るくなるような、なにか飛び切りの話題はないかね。

そんな中、9月号の文藝春秋で、芥川賞が発表された。

けっ。またか。

どうせこれまた陰鬱でどこかネジの飛んだ主人公が、自分の思い込みで孤独に行動したあげく、破壊し尽くし、さんざんな目に遭う作品が受賞するのだろう。「〇〇〇〇」め。

そうおぞましい言葉とともに、文句を垂らしつつ、読んだ。

で、私は「そうめんのような文章はあるのか」ということを考えたい。

いや、そうではなく、考えた挙句、「そうめんのようだ」と思い至った。

それが今回の芥川賞作品であった。受賞二作品ともそうであった。

日本語の小説は、日本で話され書かれ読まれている言葉を使っている、という時点で、日本人に読まれることが前提、なのに、「読まないでくれ」と言わんばかりに、しかし書かれた、がんじがらめの、自己矛盾に囚われた文章が好きな私としては、両作品とも、まったくその好みに反する、いやじつに読みやすい文章で、私の瞳からはもちろん、文は、穴という穴から、ちゅるん! と、入ってきてしまった。怪しからんことに。

もしそれを可視化できたら、目鼻口にそうめんがぶらさがっていて、それらは常にちゅるちゅると流入している、といった事態になる。

可視化したいものである。

そうめんは、日本人に特に夏に好まれる食べ物のはずだ。夏の食欲のない時でも、うっかりすると食べ過ぎちゃった、といったように、あまりに親密ゆえ害が生じることすらあり、危険。その危険性こそ、おそるべき巧者である両作者の狙ったところなのか……。

たしか15年ほど前、フジテレビの27時間テレビで、100キロマラソンをしていた極楽とんぼの加藤が、深夜の休憩所に倒れ込んだところ、たしか、そうめんを食べていた。休憩所の近く(あるいは休憩所自体の)コンビニのそうめんを、……ほぐし水をかける式の、あのコンビニそうめんを、たしか、食べていた。

「こんな時にそうめんなんか喰わせやがって」

と、寝ずのマラソンに疲れ果てた加藤は、はじめ、「ばかにしている」と、憤ったが、じっさい食べてみるとうまかったらしく、むさぼるように、たちまちのうちに平らげていった。

付き添いのランニングのプロの人からは、

「そうめんは、エネルギー効率がとくに優れて、疲労に効果的」

と、そうめんを摂取させる目的の説明があった。

味を占めた加藤は、疲れてもいないらしいのに、やたらとコンビニに寄っては、4つ、5つ、……日常生活では考えられない、異常な量のそうめんをちゅるんちゅるん平らげていった。

本来の目的である完走を忘れたかのように、深夜、コンビニを探す加藤の姿は、開眼したか、ものに憑かれたか、狂おしくて面白かった。そして、彼によってことごとく吸引されていくそうめんが、またじつに美味そうで、白光りしたブラウン管テレビの前で私は腹を鳴らしていた。

爾来そうめんは、コンビニ弁当の定番品となった。私の。

そうめんは、すべて極楽・加藤の馬力に変わるのであれば、有意義である。バカ喰いの憂き目に遭おうとも、そのそうめんは、体内で燃焼し、決して無駄になることはないという。運動で失われたエネルギーを、燃費は案外悪いのかもしれないが、そうめんは補ったらしい。

そうやって、私は、私の顔面と文藝春秋9月号との間を、数百本ものそうめんが行き来している事態を隠しながら、喫茶店でもって、ちゅるちゅると読み進めたものだった。

喫茶店を出るときだった。

「今月号は、芥川賞ですよね。お読みになりましたか」

店主が声をかけてくださった。口の端にそうめんの先が残っていないか、叱られやしまいか、ひやひやした。しかし、たしなめる様子は微塵もなく、店主は大層穏やかな口調であった。

「ええ。『首里の馬』のほうを。まだ途中です」

「私も読みたいと思っています。どうです、面白いですか」

「とにかく、とても読みやすいです。読めば読むほど、つるつる入ってきます。こんなに読みやすいか、〇〇〇〇、とわめきたくなるくらいに、まあ読みやすい」

「相当読みやすいのですね。評判いいですよね」

「好評なんですか。へえ。今のところは、こういう設定がある、主人公が動く、事件が起こる、主人公がリアクションする、そこへまた事件が起こり、ということが、滞りなく、淡泊に、簡易な言葉で、書かれていました。作者のインタビュー、『手を縛られても足で書く』とか言ってますけど、何が何でも書くぞ、みたいな気迫のようなもので書いた、というようには読めませんよ。物語、というより、事典や記事のよう、文字情報という感触の、そんな類の文章です。酸性でもなくアルカリ性でもなく、いわば中性。一読、つまらない。とはいえ、なにぶん、向こうからどんどん入ってくるので、私もページをめくる手が止まらない。脳内では、めくるめくストーリーが展開しています。こっちゃ溺れそうですよ、まったく〇〇〇〇!」

「ほう」

「ただ、気になることが、ひとつ」

「なんですか」

「それがですね……」

「…あ、おっしゃらないでください。たのしみにとっておきます」

「ふふふ。この先、どうなるものか。僕もたのしみですよ」

こう、かっこうつけつつ、出て、脱兎のごとく帰り、即ページを開き、「いっしょに踊る」「いっしょに公園行く」「ゼリー食べる」とせがむ息子を「すまないが、父親はいま一大事にある」と納得させ、読んで読んで読みまくり……、

ちゅるるるん!

やはり、あっという間に、読み終えた。

さきほど、喫茶店でかっこうつけて「たのしみですよ」だなんて言ったものだが、私の精神はとんでもないことが起こっていた。

言ってしまおう。

空っぽなのだ。

膨大な情報は、〈了〉を境に、跡形もなく消えて(?)しまったのだ。

あれだけちゅるちゅると、ページを開けば、どっと流入してきたそうめん。

「もう入らない、腹が、千切れる」と、その膨大さに恐怖すら感じながら、読み終えたものだが、私のどこを探しても、見当たらない。

いやいや、そんなはずはない。

「どうしよう。どうしたものか。どうしたものなのか!」

早く探し出してあげないと、この物語は、なかったことになるのではないか。

私の「読んだ」という事実は、いったい何だったのか。

しかし、足掻く私の、その動きもまた、すべて物語の一部分となって……

「嘘でしょうッ」

後部座席の妻が、怒鳴った。

チャイルドシートで眠る我が息子の隣に位置した妻にしては、違和感のある声量だった。そして微かに怒気を含めていた。日ごろの彼女の、ごく常識的な言動をかんがみるに、妻の心に、相当信じがたいことが起こっていることは、容易に想像された。

「どうしたの」

そうめんのように曲がりくねった地下駐車場の一方通行を駆けのぼるべく、ハンドリングに余念のなかった私に、今、とりたてて非難される要素は見当たらない。また、非難するのなら他の言い方をするのが、彼女だ。と言って無視できることではない。非難されていない、これで安心、ということはない。つまり彼女の咆哮は、とりあえず私からの声を求めているように思えた。なにせ車内には私たちのほかに息子が眠っているだけなのだ。

「どうしたの」

私は繰り返すのだが、しかし、いっこうに返答は聞かれない。

きっとスマホで何らかのメッセージか、あるいはニュースか、情報に触れ、信じがたい気持ちになったのだろう、と思われた。だとしたら、いま、その文字情報を得ている最中なのだろう。私の声を捉えないほどに集中して。

ならば、私はバックミラーを操作して彼女の顔面を見たかった。画面の光が反映した顔面を、スマホを見ている証拠としたかったから。

だが先ほども述べた通り、私はそうめんからの脱出で、手いっぱいなのだ。

バックミラーには、追尾して来ている白いBMWの、その顔面。襲い来る四つ目の怪獣のよう。奴め「安い国産車のくせに俺の前に立つな、蹴散らしてくれる」と嘲笑しているにちがいない。私にはバックミラーの角度を変える余裕はなく、またそれは危険にちがいない。

私は、一刻も早く、伸びきったそうめんから抜け出なければならない、という気でいる。

これは永続する、たった始まりに過ぎないのかもしれないのに。

8時間目 洗濯する人生 「吊籠と月光と」牧野信一 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

洗濯物を、回すぞ。

洗濯。これ、吾輩の日課であり、朝食前の、足腰の小運動、寝息の充満した室内気の撹拌、夢魔の退治。

吾輩は一家の長であり、また同時に、一家の洗濯大臣でもある。

洗濯、それは、拙宅の目覚めを表明する儀式である。

是非とも、回さねばならぬ。

洗濯機の、その図体の現実的頼もしさときたら、不動の定位置、ランドリールーム、兼脱衣所、兼洗面所にて、洗面器を盾に、ずどーん、陣取ったその雄姿。拙宅のは、ドラム型には非ず、寸胴型。

液体洗剤の投入口へ、洗剤を流し入れる。江戸っ子の吾輩は、規定容量に比して、ほんの数ミリ、多めに入れる気づかいだ。

洗剤が、果たして寸胴内部へ流れ込むか?

目視、確認。これ、肝心。

冗談ではない。わらってはいけない。

液体洗剤は、洗剤の分子同士が渋滞を起こしがち。

洗い終え、蓋を開けたら、洗剤は青色のまま投入口にとどまっていた、ぴえん。ということが、ある。

そうとなっては、水の中でくんずほぐれつしてから脱水しただけ。いわば、戻した乾燥ワカメをまた干すような醜行。肝心カナメの汚れの真髄、油脂等は化学分解されずに沁みついたまま。はい、やり直し。水と水道代金と時間とを下水処理場にぶん投げる、非生産的な失態。情けない。ぴえぬ。

落ち着け、下水の処理場は何のためにある。処理施設にて、それらは浄化され、無害な形で自然に還るのだからまあいいじゃないか。……などと、アナタ、トンチをきかせるだろう、が。

言っておくが、それ、あまりにムシのいい話。吾輩の住む地域も、貴殿お住まいの地域も、きっと、下水道料金、として下水を浄化する手数料を水道代金の内訳として支払っているのだ。水をただ通過させても、その分、とられるのだ。お主ぬかったな。吾輩は、寝グセや流行を気にしない求道者、にはあらず。吾輩はしょせん、ファッションが気がかりな、並の生活者だ。「並の生活」とやらを、けっきょくは、求道、してやいませんか、というお問い合わせには一切応じておりません。

洗濯物を、干す。

さっさと干したい。グダグダしていると雑菌が繁殖するんじゃなかろうか。ならば、なるたけ、能率的に干したい、完膚なきまでに干し切りたい。

干し。ここからこそ吾輩、洗濯大臣の、大臣たるゆえん、腕の見せどころ。むんず。

濡れた衣類を乾燥せしむる天然空気を前に、「洗濯物を干したい」、吾輩の欲望など、くず。纏わりついたH2Оを気化すべく、コンロの火にくべる、というアイデアも、手っ取り早い方法かもしれないが、燃え移り滅ぶ危険性が大きく、しょせん人為は巡り巡って人間に毒である、という、好例ぞ。

かけまくもかしこきあまてらすおおみかみ、かとうけのおおかみたちのおおまえをおろがみたてまつりてかしこみかしこみもまをさくおおかみたちのひろきあつきみめぐみをかたじけなみたてまつりたかきたふときみをしへのまにまになおきただしきまごころもちてほしみのみちにたがふことなくおひもつわざにはげましめたまひてんをもちをもきよらかにはれさしめたまへ、晴天成就の呪文を唱え、カーテンを開けると、果たして雨であった。

こういう時は、慌てず騒がず、部屋干しへシフトチェンジ。

部屋干しは、しょせん、窮余の一策。死に体で、苦し紛れに一撃喰らわせた感。

ゆえに、ぜんぜん吾輩の高揚感出ない。先ほどまでの自然との不思議な一体感はとうに消え失せている。

が、そもそも吾輩のテンションが、洗濯物の乾燥如何にかかわるウソはない。テンション上げても、下げても、なぜだかわからん、衣は干されるのだ。涙は乾き、季節は巡るのだ。

吾輩は、敬愛する清掃マイスター認定講師のブログを見ながら、生乾き臭を防ぐべく、部屋のあちこち、縦横無尽に洗濯物を張り巡らし、扇風機の風を当てた。よし、腰に手を当て、大臣ホッと一息、ついた。

吾輩は吾輩を褒めたい、と初めてのように思った。そして、これが、じつに良い眺めなのであった。吾輩の創意工夫の跡がそこかしこに映じられていた。喫煙者であったら、ここらで一服、やる段である。

しげしげと眺めやるに、せめて天よ、曇りであったらなあ……と、割り切れない気分にも苛まれもする。

本来なら、靴下は1ハサミにつき1足セット、のところ、室内では空気に触れる面積の最大確保が肝要とあって、1ハサミにつき、片方ずつぶらさげているし、手ぬぐいなど3枚1セットにして、2ハサミでいきたいところ、が、これもまた、1枚ずつ2ハサミを使用している。手ぬぐいごときが? てやんでえ、とむかっ腹さえ立ってくる。

ふと、吾輩は、風にそよぐ吾輩のパンティーを手に取り、「これは昨日穿いていた。が、これが今日中に乾かないと明日穿いていくパンティーがないわよ」と気づく。折からの雨続きで、吾輩のパンティーは自転車操業が続いていた。明日晴れてくれればいいが。

穿いて、洗って、乾かして。また穿いて、洗って、乾かして。そしてまた、か……

なんと、これは、地獄ではないか。

永遠に続く、生活の輪舞。

あるいは、骸骨のサウナ、か。あるいは、先祖代々強迫神経症、か。賽の河原で石を積んでも積んでも鬼に崩される、例のやつ、か。

吾輩が、人為と天為のはざまを往来しつつ、いくら手塩にかけて洗濯せしめたところで、汚れた衣類はタスクとして溜まっていく一方で。カラの洗濯籠を持って、ランドリールーム兼脱衣所に向かうと、すでに子供の汚したエプロンが放ってあった。洗濯したそばから、これだ。これが洗濯の、実態。

理不尽、と思わずにはいられない。

そもそも、汚れるのがいけないか。生きていると、汚れるもの。細胞の遷移の末の老廃物が、剥がれ落ちる。生きていなければいい。ならば死ねばいい。ああ言えばこう言う。

死。

初めてはっきりと意識したのは、12歳の頃。夏の夕暮れ。家へ帰ろうと、自転車をこぎこぎ、近所の寺の入り口にさしかかったとき、面妖だなあ、お化けがでるってかあ、と、一辺倒な印象を抱きつつ、ふだんは避けていた墓地を、なぜと言うわけでもなく、なぜか、その日は、じっと眺めてみた。

墓石の背後から突き出た卒塔婆が、風に揺られてカタカタと鳴っている。墓場らしい、何ら、いつもと変わらない、いつもの風景であった。

しかし、そのとき、その「いつもと変わらない」を、私は初めて意識してしまった。

その景色は、私の記憶では何も変わらなかった。たしか前回見たのはおとといだった。またその前回は、そのまたすぐ前日だったはず。近所だから毎日のように通りかかり、目にするのだった。そして、おそるべきことに、5年前もたしか、ほぼこの景色、このまんま、一辺倒、ワンパターン、だったのだ。

私が笑ったり泣いたり怒ったり、体重が増え身長が伸び、もがき苦しんだりしている、つまり、成長していく、その過程を経ても、その墓の景色に、何ら違いは生まれなかった。火の玉でも出てくれた方が、まだマシだ。死者の居場所に、奇怪も奇跡もなにもないのだ。人は死んで、骨になって、ただの物質となって、そこからあとは永久に、何一つ、なさない。それが、死。そして、私もいずれその「いつもと変わらない」風景の一部となる。それは生まれた瞬間に、決定している。

折角生まれたのに。

いずれ来る自分の死。人間のひとつの段取り、として漠然と想定してはいたが、このとき気づいた、「加藤亮太がワンパターンの風景に帰する具体的な予定」、これは信じがたく、あまりに理不尽に感じられた。

心臓がわしづかみされたようで、どっと汗が出て、目の前は薄暗くなり、ペダルをこぐ力はへなへなと抜けていくのだった。

死ぬのだけは、いやだ、が、あの風景の一部になる日は、遅かれ早かれ、絶対に、来る、ということ。もうどうしようもない。

そして、一家の集う夕げの場。

祖父母や母を前に、なかなか喉に通らなかったものだ。

この人たちは、死ぬ。順調にいけば、祖父母が先に死に、そして母が死に……

なぜ平気でいられるのか。死は、刻々と迫っているというのに。平気でご飯をよそったり、平気でテレビを観たり笑ったり、風呂をわかしたり、着替えたりできるのか。平気で、洗濯物を干すことができるのか。

昭和11年、牧野信一は自死した。実家の納戸で、縊死した。39歳だった。

牧野の文章は……西洋文学という餌を目前に、飢渇にのたうち回るモンスターの暴れを制御しようと、作者じみた人が、何とかそいつの背にまたがりながら、そいつの排出する文字を、どうにか拾いあげて読解し刻んでいく。じつはそのモンスターの正体、貧弱な駄馬なのだけど。作者じみた人は、気づいていないふりをして。こみ上げる喜悦にエビぞって。目ん玉血走らせて。……と、もはや何の説明をしているのか分からないが、それでも、そう言いたいほど、語のつらなり、文のつらなりは、ギリギリ狂う寸前、奇跡的に空回りせず、もんどりうっている。もんどりうちの、度合いは、作品による。(たとえば「吊籠と月光と」、もんどりうっている。また、本書収録外では「西瓜を喰ふ人」、もんどりうっている。)

牧野はもんどりうった挙句、自ら死んだ。

牧野は、いずれ来る死への恐怖に耐えられず、のたうちまわったのか。作品と自死とを結びつけると、そうかもしれない。

あるいは、(…いや、おれはこう思う)、牧野は、死、ではなく自分の生、こそが、理不尽だ、と思っていた、許せなかった、のではないか(?)。自分の今が、こんなわけがない、と、拒絶反応で、書いたのではないか。そうでなくして、あんなにまで、狂喜の叫びと大笑いで、獰猛なまでに生き生きと、もんどりうつことができようか……

洗濯物を眺めながら、吾輩は隣室の妻へ、

「洗濯をしたら、本を読みたくなってきたぞ。さあて、何を読もう!」

と、気色ばんで、声をかけた。

見ると、妻は、くるくると転げまわる息子(あたかもモンスターのように)を、あやしつなだめつ、おむつ替えをしているところだった。シートで拭きあげたその柔い尻には、赤赤と、あせも、が広がっており、痒いらしい、薬を塗ってやらねばならない。

そして、キッチンの方から(といっても目と鼻の先だが)、電子ジャーが、ご飯の炊き終えたことを電子音楽で知らせていた。

どうりでこの一帯、面妖なにおいが漂っているわけだ。

妻は、眼鏡をかけていないのにも関わらず、眼鏡のようなひらべったい瞳になって、あごで向こうをしめした。

そこには、先ほど取り込んだ洗濯物が、山をなしてあった。

洗濯大臣は、この、取り込んだ後の洗濯物をたたむのが、大の億劫で、時折逃げるのであった。が、このまま、逃げて、本棚へ向かってしまうと、「自分の好きなことばかり先行する夫、自分のことはすべて後回しして虐げられている妻」という対立構図ができあがり、妻が理不尽を感じてしまいかねない。

生への激しい理不尽の怨念。

それはまさしく、牧野信一。妻だから、牧野信一子、となってしまう。

妻が牧野信一子ちゃんになって、世を厭い、家を出ていかれては、いけない。

吾輩の、毎日の大好きな洗濯物仕事は、自分だけの衣類ではとてつもなく張り合いのないものなる。それどころか、妻子に逃げられては、吾輩はひとりで生き地獄に落ちる。

すると、吾輩もまた、牧野信一になってしまう。吾輩は亮太だから、牧野信一太……

……ともかく、一刻も早く洗濯物をたたもう。どうやら吾輩は、ただ単に、「生活」が病みつきなのだろうから。

7時間目 大人の本音 「和解」志賀直哉 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

私は、私小説が好きなのだ。

私小説ばかり読んでいるので、ちょっと見ると、私小説バカのようだが、私小説ならなんでもかんでもウェルカム、ということではなく、私小説にも優劣がある、ということも最近わかってきたのだ。愛ゆえに。愛の深さゆえに。とうとうえらいものだ。

また、ラジオが好きなのだ。

ラジオ好き、といっても、ラジオ受信機本体のことではなし、ラジオ番組が好きなのだ。

だからラジコ、というアプリをスマホにダウンロードし、便利にタイムフリー・エリアフリーという機能に月額350円税別まで払って、で、「聴取。」という気になって、一向かまうもんか、インターネットを介してパケット通信で音声ファイルを随時ダウンロードしながらの、所詮スクリーミング、所詮上滑り、手元にはなにも残らないし、決してリアルタイムでない、と分かっても、題目は音声の内容、なのだから、それでいいじゃないの、と、事足りて、まあ、それで、満足なのだから、屁の河童なのだ。

コロナパニックを経て、ラジオ聴取の度合いは、いや増したものだ。

テレビをつけたところで、ニュースは不確定な情報ばかりを、味気ない分割画面で流すか、精彩のない再放送ばかり。文句を言い言いしながら我慢して観る自分にも、我ながら幻滅を覚えたものだ。それでラジオの度合いは、いや増した。ちまたでもラジオの需要が高まったとも聞く。

ラジオ番組、あれこれ聴いた上で、完全私好みに、甚だ心許ないながら、選りすぐると…

月曜は「ビバリー昼ズ」高田センセイと松本明子、火曜は、「デイズ」中川家、深夜に「爆笑問題カーボーイ」、水曜は無し。木曜は「ビバリー昼ズ」ナイツと清水のミッちゃん、深夜に「おぎやはぎのメガネびいき」、金曜は朝から「あなたとハッピー」春風亭一之輔と増山さやか、そのまま「ビバリー」高田センセイ、松ちゃん、磯山さやか、夜に「問わず語りの神田伯山」、土曜は無し、日曜は、夕方「バラカンビート」、夜「有吉弘行のサンドリ」、深夜「デイジーホリデー!」細野晴臣。これらを、できるだけリアルタイム、あるいは塾の行き帰り、小分けに聴いている。……少しウソをついた。バラカンビートは少しウソである。カッコつけすぎた。

ラジコのタイムフリー機能は、聴取期間が放送後1週間なので、聴いている最中に、ふいと切れることがある。あれには腹わたが千切れる思い。また、インターエフエムの「ワットザファンデイ」が終わったこと、あれにはいや増して断腸の思いであった。

神田伯山には、ラジオの冒頭、常套句がある。

「子どもの頃、私にとって、ラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音はあふれていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだった、と思っております。」

最後が過去形なのが、意味深い、良い。毎度、丁寧に喋ってから、「そうそう」と、また、これもまた毎度、ネバっとした声色で自己紹介前の、いわば「マクラ」みたいな導入部へ突入する、のだが、私にとっては、このなか、「ラジオ」を「私小説」に読み違えても、通る。

私は、どうしてスジがいいことに、小学5年の頃、芥川龍之介に感服し得たのだ。

きっかけは、いかがわしい訪問販売を真に受けたママ、つまり母がもとめて、与えてくれた。紺の布地に金文字の豪華装丁、児童文学名作集みたい、聞いたこともない出版社による、マガイモノをつかまされた。しかし印字された情報自体は、紛れもないホンモノの小説集・説話集であったので、その中で出会えた。さらに新潮文庫を買い求めた。

芥川と他作品を比べたとき、当時、私は、こう思ったものだ。

「芥川龍之介は、命がけの小説だ。他は違う。命がけの小説が読みたい」

私は、いよいよ天才なのだ。

しかし、私は、うぬぼれたのがいけなかったのか、いじめられることになる。

事の発端は、いわば、黒船の襲来であった。というのは、黒船、すなわち、ひとりの転校生である。

彼が新文化として持ち込んだのが、ダウンタウンであった。世にも新しいダウンタウンの笑い、その冷血が、転校生とともに、我が東水元小学校にもたらされたものだ。

私は志村けん流ギャグを繰り出す、「かとペン」とあだ名され愛される、平和な笑いの王様として君臨していた。挨拶ギャグ「かとペンスマッシュ」や、うるさい教室を静かにするギャグ「シーシースプレー」に、「トイレが僕を呼んでいる」というオリジナル曲まであり、録音され、掃除の時間、教室で流されていたものだ。

そんな我が覇権が、ダウンタウンの「さむっ」という、硬質なスタッカートの鞭でもって、いともたやすく粉砕され、潰えたものだ。学級長の常連であった私の心は粉々になり、それを拾い集めるものの、その動作も「さむっ」と蹴散らされ、やむなく追随するも「さむっ」と指摘され、身動きのとれない、一挙手一投足「さむ」く、がんじがらめなのであった。「PTA」が「子どもに見せたくない番組」と言えば言うほど、子どもにとってのダウンタウンの価値は増すのだから、私からしたら、あれはネガティヴキャンペーンであった。「PTA」、あれは、子どもにとって、何の役に立っていたのか。まあいいじゃないか。

ママ、つまり母に相談すると、「持ち前のギャグで面白く返してしまえ!」と諭された。が、私がそれを健気に行えば行ったで、ダウンタウン流の罠に嵌まっていくのだから、蟻地獄から逃れる術は、ないように思えた。

また、女子たちから放課後、屋上付近の踊り場に呼び出された。そのときの私の状況、また、彼女らのキツネじみた顔つきから、いやな予感がしたが、案の定「かとペンっていじめられてるよね」との追及だった。

「は? なに言ってるの? さぶいわー」と、私はタヌキの顔でその場を逃げ去った。

「自分がいじめられている、と周りにバレた!」というのは、いよいよわがプライドの危機に、差し迫ったものがあった。毎年恒例のバレンタインチョコをくれる女子たちに「バレている」。これは、恥で、窒息死しそうであった。びゅうびゅう向かい風を受け、断崖絶壁に立っている気分であった。トゥモローネバーノウズ。絶体絶命のピンチ。そう見えた。

が、ひとつ、ひらめいたのだ。

窮地で耐えていて、ひとつだけ、思い浮かんだ。

それは、暴力。

「さむ」と言う、彼の顔を、私は張った。

教室中に、パーン、と破裂音が響き渡った、と記憶している。手のひらがびりびり痺れ、意識が遠のいていくようだった。

彼は泣き、私も泣き、周りの子も泣く奴がいて、担任の教師はようやく動き、晴れて、私へのいじめはこれにて、終了したのだった。

そうして、私は死の淵を見つめる、地獄の季節、思春期少年のドロドロ闇へ、つまり、深夜ラジオの世界へと落ち込んでいくこととなる。

そこで私は、神田伯山の言うよう「大人の本音」を聞きたかったのかもしれない。

ラジオは、楽だ。聴いているだけで、「本音」にできるだけ近い言葉を得ることができた。

命がけ、とまではいかないだろうが、テレビでは決して受け取ることができない冷めた言葉のやり取りの中でこそむしろ、人間の誠実さがあり、私はそれを喜んだ。

猥雑なぬかるみの中にこそ、砂金が混じるのを、暗中に見た。

今回、ラジオにハマるのは、中高生の時以来、2度目ということになる。コロナの窮地にあってか、手が伸びた。

同様にして、私小説へも手が伸びた。

私小説を読むと、「大人の本音」が、その作者の声色でもって聞こえてくる。

とはいえ、真の私小説執筆とは、ラジオのようではなく、もっと残忍な作業に思える。

作者は、「私」を主人公に据えるためには、自己を客観視しなければならないだろう。

徹底的な客観視、それは、自分を一旦、亡骸にすることだろう。

一度、自らを殺す。哀れ死体となった自分の、腰を持ち上げ、頭部を持ち上げ、歩かせて、それを中空から描写する、という半狂の気概がなければならない。

生々しさなど、無用。乾き切った骸骨に、ホネホネ音頭を踊らせて鑑賞。自己を徹底して突き放し、物語のイチ登場人物として、操作される入れ物の、虚しいポーズは、自己ミイラ化、自己サンプリングとでも言おうか。

私は、それは、一種のギャグ、だと思う。

命がけのギャグ。断崖絶壁の、絶体絶命に出る、ギャグ。

絶体絶命のときに、出た、あの私の暴力は、あれしか思いつかなかった。人に暴力をしてはいかん、と分かって、しかしそれしか出なかった。あれは、二度と使えない最悪のギャグだった。以降、かとペンスマッシュをはじめとするすべてのギャグは、封印したものだった。ギャグを、封印、とは、またたいそう得意げで、我ながらうすら寒いのだった。

さて、志賀直哉の「和解」は、父子の和解を扱っている。

私は、志賀直哉が、好きだ。大好きだ。

志賀の私小説は、自分の心境を取り上げて、品物のように並べて、しげしげと眺めるようなことをする。心境まで、まるでミイラの展示のように、取り扱われる。

出会ったのは、大学生の頃だった。もっと早く出会いたかった。

志賀直哉の文章は、たった、一文で、志賀直哉と分かる。また、ほんの数行読んだだけで、彼のひととなりが分かる。「人の幸せとは、結局、人と会うことで発生する」と、人と会うことが苦手そうなバンドメンバーから、聞いたことがある。志賀の文章は、たった数行で、彼と会った気になるのだ。まったく正直に、自己を表現し得る、すごい人だ。自己サンプリングにより、正直さの、その良さを、まっすぐ伝えてくる。伝わってくる。命がけ、という言葉にある深刻さや赤裸々な感じもなく。……

さて、これから引き続き志賀直哉の話とは、長すぎるだろう。ここで筆をおくことにする。

〈プロフィール〉

加藤亮太 1984年東京都葛飾区生まれ。中学生のための学習塾「カトウ塾」塾長。

2007年 バンド「august」結成。

2008年 映画製作「new clear august」「ガリバー」「自棄っ鉢にどでか頭をぶッつける」等。

初小説「ことぶきの日」(同人誌『新地下』創刊号)。

日本映画学校入学。2011年 小説「催促の電話」「冷製玉手箱」。

某大手塾にて塾講師。2012年 小説「わが遁走」「ダイヤモンドダスト」。

塾設立を企図。2013年 小説「狂犬病予防接種」「表層」「観賞」。バンド「オガアガン」結成。2014年 小説「かかし」。

某メーカー勤務。2017年 小説「弟の車」。2018年 小説「オメデトウ」。

2019年 独立、開業。

(※ すべての映画・小説は新人賞を落選し、すべてのバンドは解散した。)

カトウ塾は、公立中学生のためのシンプル学習塾です。

都立高校受験対策に特化し、成績アップ・志望校のランクアップを目指します。

葛飾区東水元にて夫婦で運営しております。

6時間目 言葉の消毒 「秘事」河野多惠子 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

これらの言葉、および文は消毒していません。

アルコール消毒液等を散布ののち、気をつけてお読みください。

消毒済みの文章とは、なんなのか。

そんなもの、あるのか。

新聞の文章は。

あれは、文章のなかでは、最も消毒されたものと思われる。一見。

が、いまや紙面にはコロナ感染症の情報ばかり。

いや、もちろん、その情報は、大事なこと。冷酷だが、現実。その状況は刻一刻と変化し、我らは臨機応変に、かつ、厳正に対処することを求められる。

どうすべきか。事態は深刻だ。

本当に、どうすべきなのか。

だがさて、脳内まで感染情報が浸透しきることはどうか。二六時中、気にしすぎることはどうか。結果、私みたいに、ストレスによる頭皮湿疹に悩まされることになってしまっては、どうか。痛痒い。が、不潔な指先で触ってはいけない。緊急事態宣言前に処方された塗布薬、それは、切れてしまった。治りかけていたが、しかしぶりかえした。そして、コロナが怖くて、いまだに皮膚科に行けていない、なおさら、痒いから行きたい、が……、という苦悶の日々が続いている。

これは私にとっての本当の話だ。危機を茶化す気は、毛頭ない。

言葉は、新聞の記事でさえ、危険をはらむようだ。

じゃあ、批評は。詩は。ルポは。論説は。ネット上のつぶやきは。

私からしたら、すべて、危険だ。

消毒されたものなどなく、無菌状態ではない。そういう意味で、危険だ。

小説は?

小説こそ、人為のたまもの。

その文は、猛毒だろう。危険極まりない。

だいたい、陰気でいけない。小説なんか。洗えるもんなら強い酸で洗ってやりたい。

やはり、消毒された言葉などない。

それどころか、手垢にまみれている。

言葉は、コロナウイルスは生まないかもしれない。が、危険思想、痛罵、拷問、呪縛、淫風、病癖、醜聞、傲慢、悪霊、風評、SNS疲れ、男女間の揉め事、などなど、多様な毒を生む。

言葉は、せっかく無菌状態の保育器にいた人間を、毒す。

言葉は、毒の根源。

統制せよ。本という本はただちに燃やせ。

完全に抹殺するために華氏451度の業火で……そんな映画もあった。

だが、私はひとつだけ知っている。消毒を施した言葉。

それが、河野多惠子の文章だ。

言葉は、言葉それ自体持つ意味や印象が、余白へと浸透し、作者の配置した場所から逃げようとする。そういうものだが、河野多惠子の言葉には、無作為の乱れは一切見当たらない。

その文章、その言葉のつらなり、文字のつらなりは、さながら、日体大名物「集団行動」……

いや、もっとだ。

頭から消毒液ぶっかけられた後、ビシッ、鞭打たれ、「ここで立っていなさい」と指示されて、のち、一歩たりとも動くと起爆する即死への恐怖に、永遠に自分の居場所を立ち続けている、といった文字がある。

それが河野の書く文章。文体だ。滅菌状態に限りなく近い文章を書いた小説家。

近頃よくきく、「言葉を紡ぐ」、だなんていう、生ぬるい相互偽演出のユルさはない。完全なる支配者として、河野は、文を操作する。そこへ立たせられた文字、言葉、文が、ただならぬ緊張感をともなって、潔癖な文体となり、完膚無きまで紙に刻まれ、永遠に物語を伝え続けている。

ステイホーム、外出自粛、に乗じようと、私も蔵書を漁ったものだったが、これがどうも気乗りしないのである。読んでいたものすら、投げだしてしまった。

どうやら人は、いや、少なくとも私は、そんな容易に本を読めるものではない。「この際だから本を読もう」といったようなスローガンを新聞などで頻繁に目にする。が、読書にしても、案外、ままならないでいる。

(本稿発表の場所をわきまえると、「本が読めない」と言うのは、不適切であることは承知しております。無礼をご容赦ください。)

感染予防するための、自粛。その効果の議論はさておき、私は、その仕組みは、理解して気をつけて生活しては、いる。

が、八方を塞がれ、自由を失っている身にとって、「じゃあ、読書に切り替え」というのは、いささか短絡的過ぎるように感じる。

読書は、外出していい、観劇していい、ライブ行っていい、会食していい、など、当たり前の自由下にある、つまり、多少の毒を得る自由があってこその、行為のようだ。いや、なにせ、読書こそ、けっこうな毒、という話ではないか。

そんな中であって、河野多惠子の文章は、消毒液の潔癖がある。作者の企みが極まっているのだ。

河野多惠子「秘事」。

文体、文章は、凄然、とも表現していいほど整う。自然発生や、企まれざるの美、など皆無。人為の中の、人為。小説の中の、小説。

どこかに綿密に隠されているはずの、毒。読者はその毒のにおいを嗅ぎつけたくて進むも、それがおかしい、見当たらない。この長編は、瑕疵のない完全無欠の高層構築物か? 登りきろうとしている、と、これまで頑丈な、頼り甲斐のあった構造が、ふわり、ほんの一箇所、ほんとうに、蟻の一穴、抜け落とされている。そして、その隙間から、世にも愛おしき毒が吹き上がっているではないか。

そのときの踏み外しの、浮遊のよろこびを、そして、毒の苦しみを、とくとこうむっていただくといい。

5時間目 ティーンエイジファンクラブ 「葛飾土産」永井荷風 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

金町駅からの通勤路上でも、梅の花を発見できる。

咲き始めると、「春が来る」と思う。

または、「今年は来ないかも」とも、思う。

私は、梅花の咲く様から導入される「葛飾土産」をちょうど読み進めていた。

作者・永井荷風といえば、彼の死の際の、荷の中身が有名である。ボストンバッグには文化勲章を含めた全財産が入っていた。預金通帳の額面は2,334万円、現在でいう約3億円。他にも現金31万円余也。とは、ウィキペディアで調べたのである。

私は、てっきり、浅草あたりで行き倒れしたところ、手持ちのバッグからそれらが出てきたのか、とどこかで読んで記憶していたが、間違い。自宅で喀血して死んだのだそうだ。

セミは3年地中にいて、良い頃合いに、這い出てきて、羽化し、1週間後に死ぬ。これもまた有名である。

同様にカゲロウも有名である。成虫になるまで長く、羽化後1日も経たず死ぬ。カゲロウの命、と慣用句を聞く。

また、子供向けの科学番組では、虫のアリがいかに力持ちか、解説していた。アリが巣に運ぶ際の筋力の凄まじさ。人間に同じ規模をやらせようとしても、それは並大抵のものではない、と。人間がじっさいにやってみせて、悶え苦しんだ。その表情が大写しになった。

最近は、「ざんねんな生き物」というような図鑑が流行っていると聞いている。「ざんねんな歴史の人物」もある。その本は私も、買って、持っている。それらに出ている者らは皆、一度死んでいる。死後だから、生者は、冷静に分析・検証できるようだ。

「ざんねん」という視点は、斬新。ゆえの面白みがある。その面白みには、また、生命の謎に対する嘲弄も含む。残虐だ。これは巷のお笑い芸人の影響もあるだろう。私は彼らがそれをネタにしていることを見て、知っている。それを見て、私も笑ったこともある。私は、生き物たちに恨まれ殺される予感がなく、恐怖がなく、暴虐な衆愚の一味となり、わらった。

生き物の生態を知っていくことで、判然としない存在が、だんだんと明瞭化され、恐怖心が消えていく。

うろ覚えだが、「リング」シリーズの、貞子の正体はわからないし、ビデオをダビングしたらそこに怨念が乗りうつり、そのビデオを見ると死ぬ、という設定には、ぎょっとさせられたものだったが、話が進むにつれ、その怨念というのは、貞子ウイルスであったのだ、ウイルスに感染すると危ない、だから呪いのビデオ見るときはダビングのそのまたダビングで、みたいな種明かしがなされ、突如として、戦隊モノ番組然として、興ざめした、あの瞬間を思い出す。

荷風の死に際の、手荷物があまりに有名なのは、誰が吹聴したのか、バラしたのは誰の仕業だろうか。どうでもいいけれど。もしかしたら、「濹東綺譚」で面目を潰された、警察権力による意趣返しだろうか。

(名著「濹東綺譚」で、巡査をからかうシーンが、また有名な冒頭だろう。公権力をからかう。小馬鹿にする。このポーズは反権力を自分の旗印にするに恰好のアイテムとなったか。泉谷しげるの曲「黒いカバン」も思い出す)

荷風の死に際は、有名であり、それが現代的な荷風のイメージを作っていることはたしかだろう。死んだ時でも、全財産3億円を肌身離さず持っていた人、というイメージが、苦笑を誘っている。生者に絶え間なく、苦笑を誘っている。そのこと自体は、悲哀である。

そして我々は、荷風を知ったかぶることができる。べろんと衣服をめくって、解剖した気になっている。ハットをかぶらせてステッキがわりの傘を持たせて、黒いコートを着させて、胸元からは懐中時計のひも、口にはパイプでも突っ込んでおけば、それで完成、とでも思ってしまっている。

永井荷風の「生態」、か……

「あの虫は、あと1週間の命なんだよ」と賢しい子供らに悟られて、それで、そのとおり、1週間生き続ける、「ざんねんな」者、か……

* * *

梅花の話だった。

「春は来なかった」ということは、私の経験上、ない。

梅の花を見て、春。そして、春・真っ盛りを連想してしまう。

すなわち、そう、桜の花を連想してしまう。

野暮。

いや、いいじゃない。桜の花。桜の花、と言えば、酒だ。宴だ。私は酒が、酒に酔うのが、好きなのだ。死体が埋まっている等陰湿な伝説を想起してこそ、その土の上で催されるべき。花曇りの昼下がりの、残忍なあの土の上でのあの宴は、おかしくて、私はたのしみでならないのだ。

悲しくなんてない。おかしいだろう。

外での宴席では、私はきっとスマホの音楽アプリから、Bluetoothスピーカーでもって、音楽を鳴らしたい。

酒種によって曲を選ぶのもまた良かろう。

ビールで乾杯。

そこで響かせるべきは洋楽ならザ・クラッシュだろう。

クラッシュなら、「ロンドンコーリング」をかけるべきだ。あるいは「ギブエムイナフロープ」のほうがいいか。いや待てよ、ここは潔く「ホワイトライオット」でいくべきだろう。さあ! どうしようか。

……感動を皆と共有できるはず、という確信と、疑念。

同席者へ趣味の押し付けにはならないように、指先がそっとクラッシュを呼び出そうとする。

独裁者にはなりたくはない。なる権利はない。上座であれ末席であれ、主人は桜だ。桜の樹の下の死体だ。ざんねんな者の死骸だ。なにより、

私たちは、まだ、酔って、いない、のだ。

でもほんとうは、私は、独裁したい。

周囲半径10メートルの見知らぬ人たちにも聴こえるくらいの音楽を、響かせたい。奴らの聴覚世界を、牛耳りたい。

それに何を隠そう、ザ・クラッシュよりも、私は、ティーンエイジファンクラブをかけたい。

許されぬことは承知だ。

宴席のしょっぱなからティーンエイジファンクラブを流すなんて、きわめて場違い。百歩譲っても、宴の中盤だろう。その頃には、何が流れているかなんて、誰も気にしちゃあいないだろうから。

ティーンエイジファンクラブとは……ウィキペディア的な解説はコピペしてググっていただければ良い。止す。

私にとっての、ティーンエイジファンクラブとは、少年性。貪欲に漁った飽きの果て。ロジカルな遊び。無理して出す美声。真面目にふざける。丁寧にひずませるギター。背伸びした視点。そして感情は、失恋。恋愛の喜びよりも失恋感の漂う楽曲が多い(気がする)。失恋の痛手にうじうじと苦しむのではなく、失恋後、ひねくれつつ次の一歩に踏み出そうとしている、無理繰りな感じ。または、踏み出してみたら、発狂しそうな自分を、自ら発見してさらに冷静に狂っていく感じ。あるいは、恋を求むるも、無理だと諦め、厭世的な気分に苛まれて、自嘲するか、世を見切ろうとするか。硬い鉛筆。曇った昼。乾いた空。暗い朝。冷たい土。ふと吹き過ぎる生暖かい風。たんぽぽの綿が飛んだが、滴る雨に落とされる。朝陽に光る産毛。逆巻く芝生。消える虹。深夜都心をTシャツで散歩。器用な栓の切り方。叫ばない。叫び出しそうになる、その手前で、規則的に歌わせるための、無慈悲なリズム。かつての栄光と冷徹な自己批評。

……こんなもの、響かせてはいけない。わかっている。興ざめというものだ。ビールでカンパーイ、で始まる、おたのしみは、せっかくこれからだというのに。

音楽は、無くなれ、と時折思う。

聴いていても、何の得にもならない。ただひたすら、「かっこいい」と思うだけだ。「それだから音楽はいいのだ」という気分もあるし、「無駄な感情のために時間を浪費していられるほど暇はない」という気分もまたある。ああ、気分、気分だ。

百歩譲って、音楽はあったとしても、ライブは無くなっていい。ライブに行っても興ざめするだけ。ほぼ毎回私の期待を踏みにじってきた。せっかく好きだったのに、もう二度とそのアーティストの曲を聴けなくなってしまった。ジザメリ。マイブラ。ミスチル。さらばだ。

原因は音楽それ自体にある。音楽は、聴覚を介して、世界観が増幅するのだろう。アーティストの有する世界と、私に内在する世界とが、楽器の弾き、を介して、ふれ、ゆれ、重なり、響かされるのだろう。そして、響き合っている、と錯覚できる。錯覚。この錯覚の野郎がいけなかった。

私はライブにいけば、きっと、わが愛したアーティストと響き合うだろう、と思った。いや、錯覚した。

が、だいたいいつも響き合わなかったのだ。まず、観客が邪魔だ。かっこつけで聴いているようなお前らが、精神世界まで掘り進めた私からすれば、目障りだ。それに、バンドよ、聴いてきたのと、ぜんぜん音が違うよ。なんだ、このうるさく反響するボーカルは。あと、一曲一曲をもっと大事に演奏してほしい。なんか、コーラスワークとか、ギターとか、薄くないか。あと、もっとかっこいい服装を着ていてほしい。あと、もっと表情は暗く、どことなく遠い目をして、あやしく頭を振っていたはず。さっきから頭全く振らないじゃんか。あと、そんな色の縁の眼鏡かけてた?

……ああ、これら落胆はすべて、私の作った、錯角の、錯覚の野郎のせいだ。野郎め。

思い入れの強すぎる、錯覚の多すぎる、私のティーンエイジファンクラブは、日の目を見ることはない。

ちょっとだけ、妻に、聴かせてみる。ぐへへ。

すると、

「また、これ」

と言うだろう。うんざりとした、まったく暗澹たる声色で、「またか」と言うのだ。

そこは負けじと、これがいかに良い曲か、健康に効果的か等、言いくるめて、せめて最後まで聴いて、その挙句、「これ新しい曲?」みたいな、興味の芽吹きを得たいものだが、いつも失敗している。

車で流しているとき、他のアーティストの曲の合間に混ぜても、バレる。

思い入れが強すぎることが悪いように思う。

かと言って、じゃあザ・クラッシュならいいのか、となると、それも違うような気がしてきた。気じゃない、あきらかに、違う。

「ロンドンコーリング」の「クランプダウン」は、冒頭、カウント「1、2、3、4」が2度入る。それが私は好きで好きで、涙なしには聴けないから会話できなくなるし、「ギブエムイナフロープ」の「セイフヨーロピアンホーム」ではジャンプしたい衝動に駆られ、ジャンプしたところで私一人の疾走感を、誰にも理解されず、会話、だなんて、くだらんことをしていないでアルバム全部通して聴きたくなるし、「ホワイトライオット」の「ガレージランド」では、地球全員が友達であり、また同時に全員が敵である、拳を振り上げろ、殴り合おう、泣きながら、まずは桜の花を、殴ってみよう、痛い、ばか、ということになるから、残念だが、ザ・クラッシュも駄目だったんだ。

思い入れが強すぎて、周りの反応への失望は、酔いの快楽を下回ることを知らなそうだ。やめておこう。

今のは少し大げさに言ったが。

私が言いたいのは、こうだ。

音楽に思い入れがある場合、花見会場での開宴に合わせるに不向き、ということ。嫌いでなく、好きでもなく、思い入れのない音楽なら良い。

ここでこそ、クラシックの出番なのか。

クラシックとは、まさしく、虫の生態ではないか。殺され、解体され、分析され、再構築され、BGMとして使われ、宣材として使われ、回され古され、もうそこには、単なる骨組みしか残っていない。いつまでも肉の腐臭を放ち続けるポップミュージックとは、一線を画する。

隣のバーベキュー集団から、福山雅治の「桜坂」が聴こえてきたら、私は十八番だから、モノマネせざるをえないが、そしたら、その集団に袋叩きにされるかもしれない。

思い入れとはそういう、おそろしいものだ。手前やるか表へ出ろい、という話になりやすい。

花見には、じつは、ヴィヴァルディの「四季」がいい。本稿を書いていて思い至った。

全国一律「四季」に決まりだ。てきめんだ。桜の花の下で、「四季」。優美で、かつ狂おしくかつ、使い古されている。もしお隣さんのスピーカーが「四季」の冬のパートであれ、そのときこちらが「春」であれ、それらが混ざり合うのも、また、桜の花吹雪の乱舞するようで、よかろう。聴いてみたい。

つまり、クラシックとは、白日の下に曝されるべき音楽だ。

白日の下、私のティーンエイジファンクラブやらザ・クラッシュやら、感傷的なものは怯えて縮み上がってしまう。「誰も聴いちゃおらん」という文句さえ飛んでくる。「次はエアロスミスかけろ」というリクエストまで飛んでくる。「何がエアロよ、スミスかけて、ザ・スミス」という声も聞かれる。結句「貴様らそろいもそろって趣味が悪い」とケンカがまた始まる。

ヴィヴァルディ「四季」なら、いくら大音量でもそんな文句は聞かれない。騒ぎは止まる。酔いも止まるかもしれないが。

* * *

先日、新聞の東葛版でこんな記事を目にした。「永井荷風の部屋が移築 決定」とある。市川市の菅野に現在もある生家は、老朽しているが、現在でも遺族の方々がお住まいで、荷風の晩年過ごした部屋も現存している。それを、市川市の新庁舎へ移築、開庁する運びとなるらしい。今年の夏になるらしい。

荷風が死んでいた、あの部屋なのか。

「葛飾土産」に書かれているのは、荷風の、まあいつもの、懐古の念、そして、市川にはそのなつかしさが、そこかしこに見当たる、という。自分の記憶で美化された古きよき東京と、市川の風土とをリンクさせて、「昔の東京はこうだった」「市川は昔の東京に似ている。いいところだ」と住まった周囲を愛惜している。永井荷風のティーンエイジファンクラブ? それは違うが。

が、私がティーンエイジファンクラブに思う、「白日の下には曝せない」という思いと、荷風の書いた文章には、共通点があるように思う。「白日の下に曝せない」ものを、あえて書いてしまった。書いただけならまだしも、世に出した。

心に浮かんでは消える、愚痴のようなものの列挙、(しかも毎度おなじみの)それにしか読めなかった。それは、品物として良いのか悪いのか、わからない。読んで決して面白いものではない。強烈なひねくれおやじの憧憬が、ぶつぶつとぼやくように、沈鬱に描かれている。

生き物の抜け殻は、精巧に、それの抜ける直前の姿形をとどめている。そして、私たちは、「セミは羽化後、1週間で死ぬ」と知ってしまっている。

捕まえた虫を標本にして、「ここは羽、ここは触角、脚が6本」とやることは、それは異界への好奇心だ、情報を得ることは、責められない。

生態を知ること。しかし、私にはどうもやりきれない。

「くすぐれば笑う。息の根を止めれば死ぬ。わざわざ止めなくても80年くらいで死ぬ」

そう言われているような気がする。

今度、開庁する荷風の部屋を見に行きたい。荷風がじつは白日の下に曝したくなかったものが、何かしらあるかもしれない。

あるいは無いかもしれない。

とすると、死すらもすべて曝す、その体たらくまでを、むかしの文士は覚悟しなければならなかったのかもしれない。

4時間目 口ぐせと言い訳 「戦災者の悲しみ」正宗白鳥 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

「地獄の忙しさ」と言ったり、納豆とキムチをまぜたものを「地獄のようにうまい」とあらわしたりして。

「地獄」の原義からは時折離れ、「顕著」という意味合いにおいても用いてしまうのは、おかしい。

それに、「地獄」だなんて、不吉を連想させる、たしかにいやな口ぐせだ。

ある朝のことである。

私は、

「地獄、は、天国、に言い換えなさい」

と、啓示を受けた。

先日、新聞の人生相談で、老年の男より、

「私の一挙手一投足にいちいち注文を付ける妻。嫌気がさした。離婚すべきか」

との相談があった。

回答者の、これも老年の男が、

「その妻である人物は、あなたの神である。あなたが世間で恥をかかないよう、あなたが多少不機嫌になり怒りっぽくなっても、それを耐えてでも指摘し続けてくれている、稀有な存在。すなわち神である。それは彼女以外にはできないこと。他人にいちいち文句つけられたらそれこそあなた本気で怒るでしょう。妻であるその人をよくよく守護神とあがめよ」

などとあり、これは、なかなか、こたえた。痛烈であった。

私にも妻は、「かみさん」であることは、これ疑いようもない。

妻の言うことを信じ、いざ「天国」に言い換えてみると……

「天国のような忙しさ」

これは実際そうだ、忙しいのは、ありがたいことにちがいない。

「天国のように美味い」

確かにそうそう、納豆とキムチのまぜたもの。あれは熱々のご飯にかけて、極楽浄土に至るほどのありがたい気分になれる。

単なる言い換えがここまで効力を発揮するとは思わなんだ。

「天国だ、こんなに道が混むなんて」

「つまらなすぎて、もはや天国」

「この世は、天国だ」

・・・・・・

テレビやラジオ、スマホ等から入ってくる情報に、私はいちいちケチをつけている。その対象は、政治、経済、芸能、スポーツ等、多岐にわたる。また、そういった、いわゆる世間一般のことにかかわらず、読書や観劇などの表現活動に触れて、私はその作者や周辺にケチをつけている。さらに、実生活における、ちょっとしたできごと、日常の小事件へも、あれやこれやとケチをつけている。昨日電車でこういう客がいた、だとか、そういった猫も食わない類だが。批評、といった高邁なものとは程遠い、自分のことは棚に上げる、どころか、それを餌に自らを正当化するのだ。ずるいなんてもんじゃない。標的が、手の届く相手じゃあないから、殴られる心配がないうちに「そういう者とはちがう自分」を高らかに宣言する。妻を聴き手に、「毒舌名人曰く」という、風情をやってのける、その気分は、じつに気味の好いもので、吐けば吐くほど止まらぬわが毒に、自ら酔い痴れて、いっしゅ、興奮状態に、至る。

これは、とくに朝。食卓についてから、膳を下げるまで、米粒とばして延々続く。

私からしてみれば、この儀式は、元気の証、元気の表出である。自己顕示の、爆発の朝である。だが、聴き手からは、「朝っぱらから文句ばかりで、たまったもんじゃない」と、たまにチクリ刺される。聴き手が肝心である。独り言するわけにもいかない。

最近、そんな私の様子を、息子が真似し始めた。

人差し指を立て、あちこちへ振りかざして、口をぐにゃぐにゃと動かし、しかし、やたらとまくしたてている。真似だから、デフォルメされているのもおかしい。

が、生来の、われわれの顔面が似ているのも手伝って、妙な気分に打たれた。

……私の内臓のある一面を取りだされて、それを自ら眺めているかっこうで、何か奇妙な感に打たれたのだ。

ぞっと身ぶるいしそうになるのをかき消したい。

で、ふざけてみる。私もその真似をしてみせる。

真似の真似をしてみた。

「おれは毒を吐いてばかりのモンスター、その名も『吐瀉』だ。ぺっぺっぺー」

すると、彼は泣いてしまった。丸くした目から、粒粒の涙がこぼれる。

単にびっくりしたのだろうが、真似の真似をされて、腹が立ったのもあったかもしれない。それとも所詮私と同様、身ぶるいしたものだろか。

・・・・・・

さて、前回の投稿の日付は七夕とあるから、今回まで4か月以上も間をあけてしまった。その原因は、私の生活にある。これは、怠惰なる生活、という意味ではない。

私の生活は、朝8時頃、息子の「マンマ」せがむ声を目覚ましに始まり、「モンスター・吐瀉」になって、午前中は息子と遊んで過ごす。室内で過ごすことも多かったが、最近は歩けるようになり、それでは狭く、物足りないらしい。だからだいたい近くのショッピングセンターへ散歩に行き、結局室内というわけだが、まあ、きょろきょろしながらうろつく。息子が寝てしまえば喫茶店に入れる。そして、パートあがりの妻と落ち合って、バトンタッチ、息子は渡し、単身仕事場へと向かう。そこは、最寄の金町駅から歩いて20分強という、僻地だが、もう慣れたし、道も、行きつけの喫茶店やパン屋、通りかかる家々の様子の移り変わり、などがあって、たのしく通っている。14時オープンし、雑務、経理、宣伝、授業準備等、やることは多岐にわたる。夕方からは、メインの仕事、授業。奇跡のようだが、開業後1年弱、生徒たちが定着した。これを終え、22時頃、教室を閉めたら、帰りは駅まで走る。約2キロ。ストレス発散にもなり、肉体の鍛錬というほどでもないが、健康に良かろう。人の気配まばらな行路、時間であるのをいいことに、音量を大きめにして、イヤホンからはローリングストーンズ、である。嗚呼、ローリングストーンズ。どうだ、まいったか。じつに素晴らしいではないか。素晴らしいでしょう? このバンドの中期と呼べばいいのか、60年代後半から70年代前半のあたりのアルバムを聴いて帰ると、「なにはともあれ、今日もいい一日だったぜ」という気分に浸ることができる。それこそ「天国」である。ずっと浸っていたい気分だ。ストーンズのファンって、革ジャン着てサングラスかけたオッサンだろう、というイメージがあるだろうが、私のようにジャージ姿もいる。どちらもオッサンには変わりないか。そこへ来て、ヴェルヴェットアンダーグラウンド? このバンドのは、こうはいかない。だいいち、彼らの名称からして、一筋縄ではいかぬ。そうはいかない宿命を背負ったバンドだ。先日は「シスターレイ」という長い曲。これは、脚力は出たが、帰宅後、着ていたものを洗濯機に暴力的に放り込みながら、高い度数のアルコールに重い煙草に危ないクス〇が必要な気がしてき、そんなものは拙宅には見当たらず、結局、ざんねんな気分になって、いつもはひとつで済ましているヨーグルトを、なんと二つも食べてしまった。これで残りゼロとなった。選曲次第でわが家のヨーグルトの減りが変わるのなら、あれはランニングには向いていないらしい。これはまさしく「地獄」の音楽ではないか。遅い夕飯を食べ終え、風呂からあがれば、地獄だろうが天国だろうが、布団にはいるのは1時頃となる。

これが私の生活である。

言い訳がましいが、息子がかわいくて、仕事がたのしくて、読み、書く時間がなかったのである。

地獄のような日々、時間がなかった……

と言うと、かみさんに叱られる。

是非とも読み換えていただければと思う。

そりゃあ、そうだ。恋女房と愛息とに見送られ、自分の念願だった塾をやって、生徒も来ている。ウソのような話だ。奇跡のようだ。これを「地獄」と? 甚だおかしい。大間違いに間違っている。

……そんなことは、はなから、わかっている。

しかし、どうも、「地獄」と口が動く。毒づく。「天国」と、自分の生活を表するのは、どうも恥ずかしいものじゃないか。

・・・・・・

正宗白鳥の、彼の後期にあたる作品、私小説「戦災者の悲しみ」。

そこには、私の「地獄」ではないが、作中「私」が、折に触れて、嘆じる、とある口ぐせが、まあ、ひとつ、あり、作中「私」の声の、憧憬する声と、嘆じる声、というか、愚痴る声、それら声と声とが、器用には扱い分けられないゆえに、現実的な問題に際して、やけに超然としてい、それがはた目におかしく、いや、かなり状況はきびしいのだろうが、やはり、おかしい。簡便には言えぬ。ラストは、断絶するが、あれは余白だ。作者の生身の含羞のような空気感に触れて、さらにさらに、簡便に言えぬ。

無理くり、私の生活と作中の主人公の生活とを結びつけて、きびしい状況においても理想を求めるゆえに、虚勢を張った言葉が、切実にある、という締め方をしようとしたが、そんなことはもういい。

本作は、短くも、私が小説に求めるすべてが炸裂する。輝ける、忘れがたき、傑作。ローリングストーンズもヴェルヴェットアンダーグラウンドもそうだが、地獄に落ちても、そこで独りそらんじて、再現せしめればせめて60パーセントくらいは、また興奮を味わえる。だから、死ぬまでに一度、通っておいてよかった、と思えるほど、大切な作品である。

よかったら、死ぬまでに一度お読みください。

3時間目 いつか読書する 「疑惑」近松秋江 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

私は一女に恋し、付き合っていた。が、別れた。関係は、たった一年で、コト切れた。

しかし私はその女を忘れられず、それから幾度も、女に復縁を迫る。

たとえば、いきなり「プレゼントがある」とメールして、女の最寄り駅で待ち伏せて、ブロマイド入れを渡しに行った。渡すことはできたが、「このあとは」と聞く間もなく、「このあと、用事だから」と先手とられた。「ついていってはいけないよね?」私は女々しい色を浮かべて懇願したが言下に断られ、自分をそれほどみじめな人間にさせてしまうその女をこの場でどうにかしてしまいたい……とうに置いていかれたのに、その考えにとりつかれて白昼の改札口前で突っ立っていた。

またあるいは、都内の雪予報があった、これにアイデアを得て、仕事終わりの女のもとへ、前回の反省、自分が男らしくないのがいけないのだ、と発見し、就職したフリを通すために、おろしたてのスーツを着込んで実家の車を借りて、女の職場前に乗り付け、「ちょうど近くを車で通った。風邪をひくといけない。送るよ」メールをしたところ、返事がなく、その30分後、「まだ仕事中?」と送ると、その文面は「ERROR」を添えられて返ってきた、つまり着信拒否を設定されたことを知って、ネクタイを緩めたり締めたりした。

また、たとえば、夜の銀座の交差点を行くあの女に似た相貌の女を、私は追いかけた。(そのころ、似た女を追うクセがあった)追いつめてみると、その女は偶然にもじつに、あの、女なのであった。ラコステの長方形の店内で、偶然なのだが、いや偶然を装って、私は物色するフリで近づいていった。この時、私は酔っていた。「あ」という向こうの反応に気をよくし、「俺は今、映画をやっているのだ。映画好きだったよな。映画の脚本の技術を、今さっき、とある人からうかがっていたのだ。俺はいずれ、映画を撮るつもりなんだ。スクリーンに写したいのだ」酒の力でまくしたてた。青くなった女は、逃げるように、その場を去ろうとした。私が、その硬い背中にかけた言葉は、それでもやはり「このあと、どこか行くのかえ」という、泣きべその懇願であった。すると女は、私との別れの原因の、決定的な人物の名前を出し、その男と会うのだ、と言い捨て、駆けていった。私はその白い背に銃口を向けた。しかし、幸か不幸か、私は実物の銃を持っていなかった……

こうした懇願を、私は10年続けた。その女と結婚したい、家庭を持ちたいと夢描いていた。

その10年間、たくさんの本を読んだ。

また、その女を題材に、いくつかの小説を書いた。

また、映画も観た。緒方明監督「いつか読書する日」の田中裕子演じる女が、数十年の間秘めた恋心を、狭い壁一面にびっしりとつめられた本で、表現されているが、そのシーンを見たとき、私なんかは、わんわん慟哭、禁じえなかったものでした。

私は、本棚に、近松秋江の「疑惑」を収録した文庫本を、ずっと持っている。この小説は、筆者の代表作「別れたる妻に送る手紙」の続編である。

「別れたる…」はその名のとおり、家出した妻に宛てて恋心をつらつらと連ねた書簡体の小説であるが、ずっと手紙のなかという設定の割りには、ずいぶんと小説らしく書かれてあるし、やけにドタバタしているのが、はた目から見てたのしそうで、狂騒具合に肩透かしを喰らった思いで、内容はあまり覚えていない。もしかしたら途中で読むのをやめたかもしれない。

続編の「疑惑」が、私の心をわしづかみにした。それは冒頭いきなり現れる。引用する。

“それは悩ましい春の頃であった。私がお前を殺している光景が種々に想像せられた。昼間はあんまり明る過ぎたり、物の音がしたりして感情を集中することが出来ないから、大抵蒲団を引被って頭の中でお前を殺す処や私が牢に入った時のことを描いては書き直し”

……これだ、これは俺だ、俺の痴情だ! そう思ったものでした。

そうして、主人公は、日光の温泉街へ、妻を探しに、さながら探偵のように、旅館の帳簿をあたったりして、嫉妬の念にさいなまれながらも、ひたすらに追っていく。このあたり、頭がまったく私と似て、いわゆるストーカー行為そのもので、「あるある」みたいな面白さが、私にある。

が、不思議なことに、本作も、「別れたる…」も、また近松秋江の代表作「黒髪」も、行為自体は陰惨というか、目も当てられないみじめなものなのに、主人公の感情の描写はやけに軽々としていて、整理されないまま突き進み、いくら読んでも、主観的過ぎる夢の話のようで、私はその不思議な感覚に、つい、うっとり眠くなり、寝てしまう。

すなわち、本棚にもう10年はある、言ってしまえば、私にとっては、あやしいニオイが立つ、秘蔵の〇〇本だが、それを一度も読み切ったことがない。いつも、途中で、放ってしまう。

そういう小説も、また小説の側面だ、それも良いと思い、また本棚に戻すとする。

映画も、どうも眠くなるのには、映画らしい要素、「皆が同時に見る夢、という要素があるから」ときいたことがある。取ってつけたような話だが、それは好きな話だ。

また、不思議なことに、私の10年思いつめた例の女とは、私は結婚できた。そんな結末はあまりにもドラマ仕立てのなりゆきで、小説なんかにすることは、憚られる。

2時間目 やりたいことがたくさんあるのさ 「いのちの初夜」北條民雄 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

約三年間、私は段ボール製造の会社に勤務していた。段ボールどころか製造業自体全くの未経験だったので、製造業とは何なのか、段ボールとは何なのか、これを営業部員をしながら学んでいくことになったが、いや、その前に、営業だって未経験なのだ。営業とは何なのか、外回りとは何なのか。とにかく学ぶことの多い日々が、まず、続いた。得意先からは「何だか、似合わないね」と言われた。つまり、当然のことながら、私は社にとっては全くの足手まといなのだ。で、少しわかりかけてきた、入社半年した頃だった、今度は総務部・情報システム部へ配属された。総務部では経理関係の仕事に関わった。経理に関しては簿記3級を持っていたのだから、まだ、少しは役立てそうだった。また、いちプロジェクトのため新しく立ち上げられた部署である情報システム部、そちらが私に任されたメインの仕事だった。そのプロジェクトとは、段ボール製造のすべてに関わる基幹システムの、旧ソフトから新ソフトへの移行という仕事だった。パソコンの操作に少しは通じている私に任されたのだった。関東から東北にかけ4工場を有する会社である、移行はネットワーク上で行われる、といっても、実際に現場で運用する、取り扱うのは、機械化がいくら進んだとはいっても、やはり半分以上が人間であり、私なんかよりずっと段ボール製造に接してきた人たちが、突然入ってきた小僧である私の指示のもと、彼らのできる限り腑に落ちる形でのシステム移行を完了させ、運用する。これが一番の難題で、私は文字通り、飛び回った。常磐道を何往復したことだろう。で、なんとか、社員や取引先の理解と協力があって、それは実を結び、4工場すべてのシステム移行は完了。日々の運用も、だんだんと軌道に乗る塩梅であった。

とはいえ、私にはどこか、乗り切れていないところが、あった。乗るどころか、始終、他人事なのだ。

なぜなら、私は、じつは、他のことがしたいのだった。

事もあろうに、小説を書きたいのだった。それも、文學界新人賞、すなわち、芥川賞を狙っていた。

宮仕えの身で、しかもまだ下っ端の青二才が、一刻も早く会社の利益に貢献できる一人前になるべく、懸命に自己研鑽すべき。

そんなときに、私はよほどのことがないかぎり、いや、よほどのことが起こる前に、と、定時の17時半から2時間以内を目安に、まだ機械音が唸りを上げる社を飛び出し、ファミレスみたいな喫茶店にて、書きたいものを、書いていた。

妻の待つ家に着くのは、23時過ぎで、温めなおしてもらって、手料理を食うのであった。

結婚してまだ三年も経たないが、妻には「これだけは譲れない俺の真の生活だ」と、言い含めておった。

約1年かけて、とうとう書き上げた。パソコンにて打ち直し、キンコーズ西新宿店にて印刷し、校正を重ね、いっちょまえに、作物として、新人賞係へ送った。この送付の瞬間は、言いようもないものがある。

が、かような私も、脳天気ばかりのヤワではない、すぐに次の作品へと取り掛かり、その賞が失格となったとしても、それがどうした今度で獲る、という意気であった。

それに、やっぱり、小説を書いているだけで飯が食えるようになるなんて、夢のような話で、そんな夢、つるっと、叶うわけがない。何度も言うが、夢のような話だ。

しかし書くことは、私にとって、「これだけは譲れない俺の真の生活」であって、じかで触る感触のある、私には、生々しい現実だった。

例の小説は、例のごとく、落ちた。選考には、かすりもしなかったようだった。

私は、そのとき、妻とともに福島県に転勤し、住んでいた。しかしその日は、始発の特急列車で都心に出向き、得意先が催す研修を1日かけて受けて、夕方、とんぼがえりで戻ってくる。

研修会場へ向かう途中、東京駅の駅構内の書店にて、新人賞発表の号の雑誌を手に取り、ケチって立ち読みで確認するよりか、買ったほうが、受かるかもしれん、と、購入し、店外を数歩。

開くと、やっぱりそこには、私の名前を発見することはなかった。「はー、あ」とわざとらしいため息をひとつ。少し眼球を落っことしそうな、全身の前転の衝動を感じつつも、すぐと思い直して、私は研修を受けた。

休み時間に、古い岩波文庫の、薄い、徳田秋声を、膝の上で読んでいた。講師であり得意先の担当者でもある、スーツも髪型もきちっとした印象の50がらみの男が、私めがけてやってくるのが、黒い靴の細く輝く先端で、わかっていたが、私は顔をあげなかった。

* * *

システム移行の後の、私の仕事は、新たに、新入社員採用係、原料調達係、工場増築へ向けての工場長補佐、だった。さらに、近々営業もやるらしい、ということが、私にまつわる噂として、別の社員から聞かされた。今のうちにゴルフをやっておけ、とのことだった。さすがにめまいがする思いだった。工場長からは、

「増築に携わるなら、現場のことも知らないとなあ」

とのこと。私はフォークリフト運転技能の講習を受けた。時代錯誤的な、やたら怒鳴り散らす教官だったが、私の運転の下手さにはほとほと呆れて「あんちゃん、悪いことは言わねぇ。危ねえからやめとけ」とのことだったが、叱咤激励と受け止めて頑張ることが、「現場のことも知らないといけない」私には不可欠な行動なので、どうにか、こうにか、這々の体で、免許取得に漕ぎ着いた。

工場に戻って、ちょっと練習に、と乗ってみたら、リフトの足元が、パレットにうず高く積まれた段ボールシートを、すっと触れた。ぎょっとして、見てみると、リフトが通ったとおりの跡がくっきりついていた。つまり、製品を数十枚、壊してしまっていた。写真を撮り、始末書を書いて、私が開発に携わった、「ロス報告システム」に入力した。これで、離れた本社でもリアルタイムで、私の作った分の不良品が、その画像とともに、知られることだろう。旧システムではなかった、とても優秀なシステムである。

車に乗っての道すがら、エレファントカシマシの、いろいろ入ったベスト盤CDを聴いていた。といっても、いつもかなりの音量で流し、そして、聴くというより、自分がボーカルになったつもりで、歌っていたのだ。

音楽はいい。歌っていれば、眠気も吹き飛ぶし、なにより、その歌の爽快な気分に乗って、いつのまにか、いやな時間が過ぎてしまうのだから。会社から帰宅の途につき、小説へと向かう当時の私には、切り替えのスイッチとして、不可欠なものだった。

とくに、エレカシは初期の曲は、よく歌った。「待つ男」や「奴隷天国」なんかは、声が枯れるくらい、痛快に叫んだもので、誰かに聞かせてやりたいくらいの上達ぶりだった。上司に連れて行ってもらったスナックで、一度「奴隷天国」を歌ってみたら、期待していた非難をすら、されるどころか、誰も聴いちゃいないようだったが。

ロス報告の後も、いつもどおり、がなり声をあげていた。爆音を鳴らしても、ここは福島県の工業地帯。周りには軒並み、轟々と唸りを上げる工場と、また轟々とエアコンの機動音凄まじいパチンコがあるばかりで、ひとけはほとんどないのだから、私は容赦なかった。

と、とつぜん、(アレ?)声が出ないのだった。

風景がぐにゃっと砕けて、(危ない!)次の瞬間、頬に、熱いものがぼとぼとと落ちた。喉元を硬く重いものがこみ上げ、しゃっくりを感じ、ようやく私は、自分が泣いていることに気づいた。

(ええい、なに糞!)

(そんな、女々しい、こみあげてきた感傷なんか、叫んで散らしてしまえ!)とばかり、むしろ勢いづいて、エレカシの何の曲だか、しらないが、曲に乗せて叫んでいれば、いつもどおり、過ぎ去ってしまえるはずだった。

2番の「夢だきゃたくさん持ってるぜ、やりたいことが、たくさんあるのさ」のところだった。

すると今度は、もっと強い衝動につかれ、私はウッとしゃっくりをあげ、二の句が継げないのだった。

アクセルを緩めて、ようやく、乱暴な衝動にとりつかれていた自分を、抑えることができた。

* * *

「いのちの初夜」は、このとき私の感じていた、「俺は違う」を隠して勤務していた、あの鬱屈とした気分と、さらに、「これが真の俺だ」と思っていたものにこそ、徹底的に否定され打ちのめされていく現実、それへの絶望感、そして、不意に圧倒されることとなった、エレカシの「男餓鬼道空っ風」の歌詞世界、直面する困難によってがんじがらめになりそうで、ちくしょう、とヤケになりそうなところを、いや、全身で真っ直ぐに突き進んでいきたい、「魂」と呼べるくらいの、自分のほんとうの情熱、その情熱を追求すること、つまり「魂」の復活、それへの讃歌、とでも呼べる、生々しい血潮のうごめきがある、23歳という若さで夭逝した作者による、命がけの、不朽の名作である。

1時間目 暴力的なほど透明に 久芳真純「優しくあることを許して」展 午後3時のカトウ塾 加藤亮太

大学の校舎のエントランスで、私は二度、その現場に立ち会ったことがある。

「ガシャン」という大きな音。見ると学生がガラス戸の眼前で突っ立っている。彼は私の知人だ。足元にはガラスの破片が散らばっている。つまり、いま彼はガラス戸を破壊したのだ。授業の狭間のせわしい時間ゆえ、案外注目を集めない彼の、しかしその目は泳いでいる。つと歩み出た中年の常駐警備員。あいつ逃げる気配もないらしいが、おかしいことにすでに腕を掴まれている。

わざとではなく、不覚にもガラス戸を蹴り破ったということだった。少し切ったらしく、罪のない彼のおでこには絆創膏が貼られていた。

ガラス戸は、戸にガラスをはめた、そのデザインの主な目的として、内部と外部とを隔てる、その仕切りの透明化ということがあろうか。外光を取り入れつつ、戸の第一の役目をも獲得する。研究に励む内の人々の閉塞感を低減するには、ガラス部分の透明度が高いことが肝要。清掃員はきっと、我々学生たちのことを思って丹念にガラスを拭いてくれたのだろう。その懇ろな思いが、ついに空気と同化するほど透明なガラス戸を現出せしめ、知人の半身を喰った、というわけか。拭き上げた職人技を、お見事、と言っても、その、あるはずのガラスが、見えぬ。

この現象を私は二度見た。

10年以上前の、のんびりした話のようだが、このとき彼が味わったであろう狼狽はいかばかりか、推し量ってはふいと身震いしたものだった。

しばらくぶりに、その身震いと同種のおののきを感じたのが、このたび観た、久芳真純の作品だった。