「シンウルトラマン」が公開されるという。

庵野秀明と樋口真嗣との「シンゴジラ」タッグ、再び!

最高!

予告編を見ながら涙があふれてきた。

コロナ禍に塞いだ気分に、一穴空いて、風が吹き抜けた気がした。

でも、こんなシンウルトラマンは、いやだ。

『シン』になった、ということで、大盤振る舞い。活動時間「3分間」が、なんと、「30分間」。

いやですねー。

これじゃあ時間余っちゃう。ってんで、怪獣10体現れちゃったりしてね。くんずほぐれつ、ワーワーうるさいから、観ていて集中できない。それに2時間映画だとしたら、リアルタイムで4分の1も食う。これじゃあ話にならない。なら、ダイジェスト映像でいいか、つって、せっかくの戦闘シーン、編集しちゃったりしてね。みのもんたのナレーションで殴られる怪獣の気持ちとか解説しちゃったりして、早送りと巻き戻し繰り返したりなんかして。ア~、ウッ! バカやろっ。珍プレー好プレーじゃないんだから。シンプレーか。

こんなシンウルトラマンはいやだ。

ウルトラマンが、だらっとした黒い上着を羽織っている。

いやですねー。

主演が斎藤工だからといって、あのリラックスするやつ、羽織っちゃってる。ウルトラマンにラグジュアリー感はいらないね。「ラグ、ジュワッ」とか言って、自分で、コーディネートの解説しちゃったりしてね。たしかウルトラの父も、マント羽織ってたろ。父に憧れちゃったのかね。でもスペシウム光線撃つとき、ふわーって、たなびいちゃう。そのたゆむ感じ、全然、戦闘意欲を駆り立てないね。でも、お祭りの時みたいなハッピならまだ似合いそうなのが、ふしぎ。屋上のビアガーデンか、っての。

こんなシンウルトラマンはいやだ。

ウルトラマンに変身するとき、「逃げちゃだめだ」を連呼する。

いやですねー。

エヴァンゲリオン引きずりすぎだよ。ウルトラマンはすんなりと変身しちゃっていいんだよ。でも、庵野企画だからね、どうやるかね。たのしみだね。

○ ○ ○

我々はなぜ物語、虚構を欲するのだろう。

虚構は嘘でできている、としたら、私は嘘を欲しているのかしらん。嘘をつかれることは、嬉しいこととは到底思えないが。ならば、虚構は嘘でできている、その前提自体が間違いというわけなのか。

いや、話が逸れている。

「虚構の中にこそ真実がある」などというような、胡散臭いキャッチフレーズを鵜呑みにしてみたいわけではなくて。

たとえば、授業中でのこと。

「貴様、寝るんじゃない」

と、教師が生徒を叱るとする。

「すみません」

と、教師にとっては、すかさず謝られるのが定石であり、期待した返事である。そしてこれ以上は不要であり充分である。言外に「すみません。うっかり寝てしまいました。寝るつもりではありませんので、以後気をつけます」と言っているのだろう、と想定し、解すだろう。この時、教師と生徒は、通じ合っている。

「いいえ、寝てませんよ」

こう来たら、教師は大層、腹を立てることになる。

私が中学生だったころ、このパターンを見たことがある。

「貴様、寝るんじゃない」

「寝てません」

「いや、今、寝ていただろ」

「寝てませんよ」

「嘘をつけ。貴様、寝ていただろうって」

「嘘はついていません、寝てはいませんでした」

「貴様、私を舐めているのか」

「……いいえ」

「舐めているな」

「舐めていません」

「ふざけるな!!」

「……」

大迫力の銅鑼声で怒鳴られ、生徒はシュンとしていた。近くに座っていた私もシュンとした。教師の頭は怒りのあまり、真っ赤に腫れ上がっていた。

そして、教師に思った。

「何も、あんなに怒鳴らなくてもいいのに」

また、同時に、生徒にも思った。

「とっとと一言『すみません』と詫びを入れれば、こんな過剰な音量の銅鑼声を浴びる必要はなかったんだ。愚かしい」

このときの私の思考は、いわば不当な取り調べをする悪徳検事と同じで、事実と違うのに、それが事実であったことを認めさせるよう、誘導・強要するものであったかもしれない。

しかし、今思えば、この教師が最後に怒鳴った、「ふざけるな」というのは、また切実な叫びだったように聞こえてくる。

教師は、「寝ていたかどうか」に論点を絞ってしまったのが間違いだった。これは、この教師にとって、なかなかの問題であったのに、問題を小さくしてしまった。「嘘をついたかついていないか」「舐めたか舐めていないか」の問題にすらしてしまった。

なかなかの問題であることに気付いたその瞬間、教師の頭に血が上ってきた。自分の置かれた状況が、切迫した状況であることを、ようやく、理解したのだ。

教師は自ら、自分の存在意義を、教師以外のなにものでものないものに規定した。結果、そんな自分の前において、生徒は生徒であることしか存在意義はなくなってしまうのである。これは悲劇で、教室は、牢獄と化す。各員が役割を果たすこと以外許されない、強制記号化の果ての、どん詰まりの牢獄と化す。教室が自殺している。

思うに、教師は、早い段階で、こう言うべきだった。

「貴様、虚構が足りていないようだな」と。

虚構……、それはある種のユルさのこと。

虚構……、それは想像力の種。

虚構……、それは無限大に爆発し続ける波動。

虚構……、それは互いを認め合い、通じ合うとき。

虚構……、それは音楽。

虚構……、それは、

るーるるー

るるるーるる

○ ○ ○

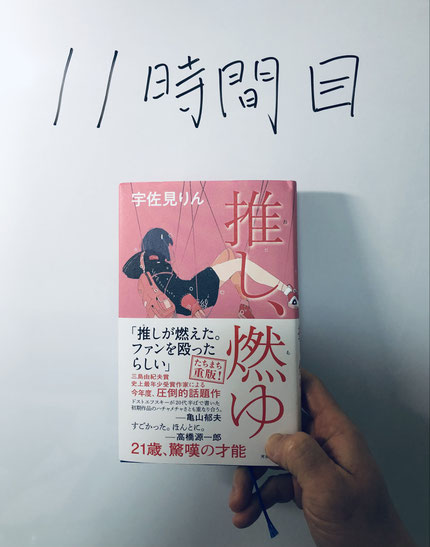

「推し、燃ゆ」宇佐美りん。

主人公「あたし」が、私の大の嫌いとする類型、「無邪気な子」型主人公と、かなり肉薄した一人称の組み合わせなのだ。

なぜ無邪気な子が主人公、かつ、人称(カメラの目)が主人公に肉薄すると、私はいやなのかというと、まず、なんでも起こり得るから。たとえ物語であれ、虚構であれ、「なんでも起こり得る」世界、それは「筆者の都合」でしかない。強度が甘すぎる。

また、「てい」であることは明白だから。無邪気な子の目には、そう映るもの、として、それをそのまま拙い文字を使った、という「てい」で、つまり、「磨けば光るダイヤの原石ですよ」と、でも「大人の声」で提示されるわけで、「おっさん、せめて泥団子にしてくれ」、読む気が失せるものだ。そういう胡散臭い作家は多くあり、彼らの作品はすべて石ころの「てい」なので、鳥肌モノである。

また、とつぜん「漢字が覚えられない」とあり、それまで「あたし」は、さんざん漢字を、小説の文章に、使っているのに、これはどういう了見か、やはりこの設定だと、遊びもない牢獄に窮してしまうのか……、と一度閉じようかと思ったものの、芥川賞は最新の文章芸術の粋だ、と思い出したので、閉じるのをやめた。

読後。

やはり、最新では最高のものである、という感想でした。

アイドルを追っている、というイメージのポップさと、あんがい硬質な文体の、しゃっちょこばったまじめさとが、ちぐはぐに相まった、稀有な反骨小説である。

私のパンクバンドにザ クラッシュがあるが、クラッシュの表現方法の逆をいくやり口で、世界に抗っている。批評を待つ格好の文章だが、批評と我が身ごと切り裂くように。

皆さんも読んでみてください。